博物館の日中翻訳について―現場からの考え―

Japanese-Chinese Museum Translation: A Museum Translator's Perspective

奈良文化財研究所

- 奈良県

奈良文化財研究所

- 奈良県

はじめに

筆者は2024年7月末までに京都国立博物館(以下「京博」とする)で四年間中国語担当のアソシエイトフェローとして勤めた。このポストに応募した時点で翻訳実績は多くなかったものの、日本の大学院で美術史を専攻し、日本美術と博物館に比較的に詳しいということで採用を頂いた。京博に入ってからは、四年間翻訳に明け暮れた日々を送った。博物館翻訳の奥深さゆえに、今になってもまだ分からないことだらけだが、四年間現場で培った経験から、博物館の日中翻訳(日本語→中国語)についていくつか自分の見解を述べたい。

なお、以下で紹介する京博の多言語の状況は、あくまでも筆者が在職していた時のものであることをお断りしておく。

一、平常展と特別展の多言語題箋の分量及び中国語の翻訳方針について

京博では、毎年二回特別展があり、それぞれ春と秋に開催される。特別展のない時期は、平常展として「名品ギャラリー」を開催し、各分野の担当研究員がテーマを決め、分野ごとに設けられた展示室で館蔵品と寄託品を展示する。本館の明治古都館が長期休館中で、特別展も平常展も新館の平成知新館で開催しているため、「常設展」というのがなく、展示があるたびに全館展示替えを行う。

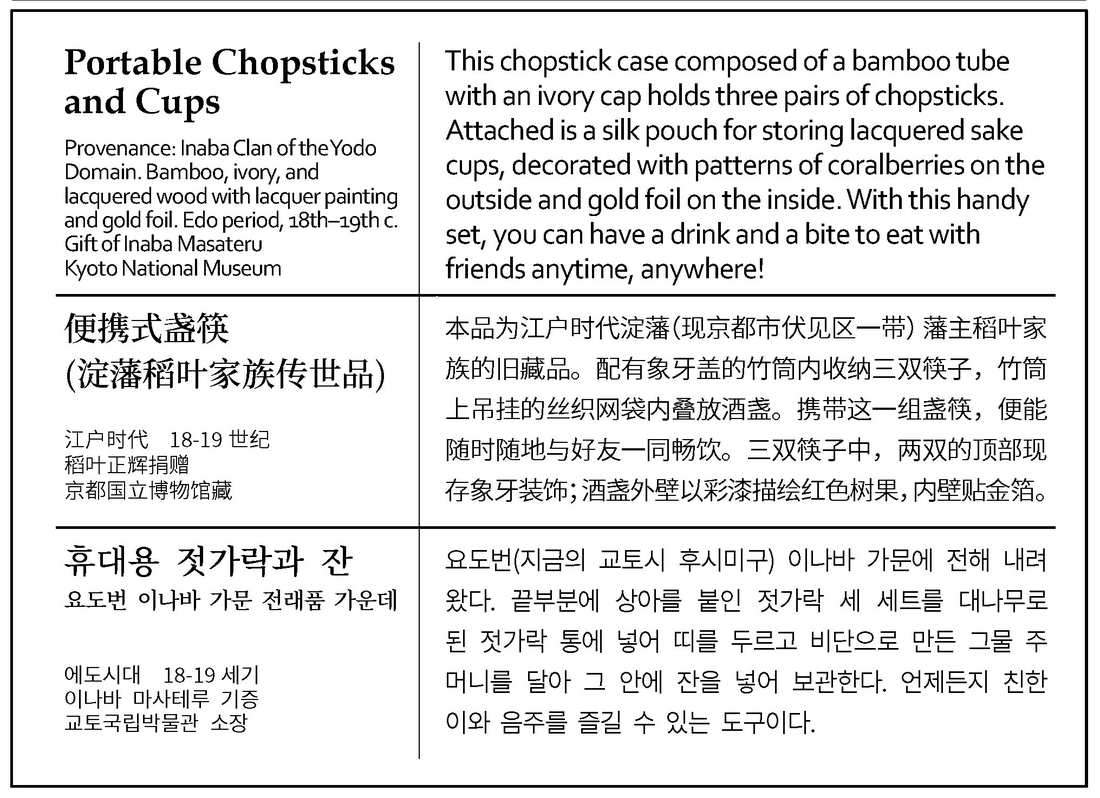

展示品題箋の制作について、平常展の場合、日本語・多言語題箋は全て館内で作成し、紙に印刷して展示室の題箋立てに置く。特別展の場合、日本語・多言語題箋は全て外注し、透明の貼り付け題箋になる。題箋は全展示同じレイアウトである(図1)。中国語を翻訳する時は、Wordで事前に定められたレイアウトの中に訳文を入れるが、一般的には五~六行で100字~140字ぐらいになることが多い。段落の行間を調整することで最大七行・160字ぐらいまで書き込むことはできるものの、大変読みにくくなるので、七行までに行間を縮めることは極力しない。

図1 展示品多言語題箋のレイアウト

多言語の分量としては、平常展の場合は100%翻訳し、テーマ紹介文、展示品題箋(タイトル・基本情報・解説文)、絵巻場面解説全てに多言語が付き、日本語とほぼ同じ分量になる。特別展の場合は、ごあいさつ・章解説、作品タイトル・基本情報は100%翻訳するが、解説文のみ全展示品の30%という割合で翻訳する。イメージとしては、一つの展示室に多言語解説文の付く展示品は二、三件ほどで、それ以外の多言語題箋は展示品タイトルと基本情報のみである。

上述の分量の違いにより、観覧者に与える印象が異なるため、筆者は平常展と特別展で中国語訳の方針を変えるようにしていた。

1、 平常展の翻訳方針

平常展の場合、中国語は日本語とほぼ同じ分量になるため、内容が充実する反面、分量が多く、解説文を読むことに疲れを感じやすい。それに、紙題箋は展示ケースの中に置いており、サイズも小さめなので、解説の内容を詰め込むと、展示室の弱い照明では読みにくいのではないかと思われる。それゆえ、中国語がなるべく短くてシンプルな訳文になるよう心掛けていた。具体的に言うと、時間をかけて読み込んでやっと内容が理解できるような文章は良くなく、展示品の前に立ち止まる時にサッと斜め読みするだけで内容が頭に入って来る文章が望ましいと考える。そのため、日本語解説にある難解な内容は、翻訳の段階で切り捨て、中国人に馴染みの無い用語は、必ず別途説明を入れるようにしていた。以下でやや極端な例を挙げたい。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日本語解説:

日吉山王本地仏曼荼羅図

南北朝時代 14世紀 京都當道会蔵

斗帳のある社殿の中に、日吉山王の上七社の本地仏および如意輪・不動・毘沙門の三尊を安置した本地仏曼荼羅。この三尊は、中七社のうちの聖女・早尾・大行事社の本地仏に相当する。聖女社は、『平家物語』を語る盲目の琵琶法師に尊崇された。

中国語訳:

日吉山王本地佛曼荼罗图

南北朝时代 14世纪 京都当道会藏

佛教在传入日本后与神道教结合,形成了独特的“神道习合”思想,即神明的“本地”(真身)为佛。镇守天台宗比叡山的日吉大社,其神明被尊称为“山王”,本图在社殿中央描绘了日吉大社上七社的“本地”佛,而其前方则是如意轮观音、不动明王、毗沙门天这三尊。(120字)

※京博2023年度夏の名品ギャラリー「最近の文化財修理事情」から

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日本語解説の下線部は研究員がマークしたもので、必ず翻訳に入れるという指示であるが、そのまま訳することは難しい。なぜなら、比叡山と神仏習合思想に馴染みの無い中国人にとっては、「日吉山王」と「本地仏」の意味が謎すぎるからである。「日吉山王は王様の名前?」「本地仏は地元の仏?」と思う方は多いのではないだろうか。やはり日吉山王と本地仏についての説明が無いと、有効な翻訳にはならない。

筆者が当時作成した中国語解説を見て分かるように、スペースの制限により、実質的に翻訳したのは、日本語解説の一文目のみである。このように説明を追加すると、日本語解説と内容がだいぶ違ってくるので、校正の段階で研究員の了承を得たが、後になって気になってきたのは、この作品の所蔵先である京都當道会の前身が目の不自由の人の仕事と生活を守る組合であったことである。つまり、日本語解説の「聖女社は、『平家物語』を語る盲目の琵琶法師に尊崇された。」という最後の一文は、京都當道会の歴史に関わる重要な内容であるが、筆者が翻訳する時にその内容を切り捨ててしまった。段落の行間を縮めば、中国語解説に入れることは可能だが、内容がぎゅうぎゅう詰めだと、読みにくいと判断したため、省略したが、レイアウトのために研究員が大事だと指示してくれた内容を翻訳で省略したのもどうかと反省したりもした。

上述のように、筆者が平常展の中国語訳を担当する時に、何よりも重視していたのは、すっきりとしたレイアウト及び読みやすい訳文であり、翻訳方針としては、難解の内容を省略するとともに、中国人に必要な説明を別途入れることで、「難しいことを書かない」というのを心掛けていた。無論日本語原文とのバランスが大事であるため、このやり方が適切かどうかはケースバイケースというところもあり、議論が必要だと考える。

2、 特別展の翻訳方針

前に説明したように、京博の特別展の多言語題箋は、解説文が付くのは全展示品の30%ほどで、それ以外の展示品はタイトルと基本情報のみが翻訳される。そのため、特別展の多言語題箋は、日本語より内容がだいぶ少ない。

特別展の中国語訳を担当する時は、多言語の分量が少ないという問題があるため、翻訳方針としては、なるべく内容を盛り込むことを心掛けていた。

展示品の解説文については、平常展の時と違い、日本語題箋の内容を取捨選択したりはせず、基本的には100%翻訳するようにしていた。理由としては、特別展の題箋は、展示ケースのガラスに貼り付ける透明なもので、サイズも平常展の紙題箋より大きいので、かなり見やすい。それに、題箋の制作は外部の業者に委託しているため、解説文の内容が多くなっても、デザイナーがレイアウトを工夫してくださる。

その一方、多言語解説文の付かない展示品については、タイトルと基本情報しかないので、無意味な翻訳になりかねず、工夫が必要である。例えば、日本語の「山水図」は中国語で「山水图」としか訳しようがないし、漢字もほぼ一緒なので、翻訳する意味がない。また、タイトルだけでは、この山水図が展示される理由も中国人見学者には伝わりにくいだろう。筆者の理想としては、見学者が中国語題箋を読むだけで特別展の構成と内容についていけることだが、展示品タイトルと基本情報だけでは限界があるため、タイトルの下に一行注釈をつける方法をとった。このやり方は、京博の同僚だった韓国語担当の権保慶氏が2023年の特別展「親鸞―生涯と名宝」での試みで、筆者も当時中国語で真似したところ、とても有効だと思ったため、それ以降も特別展の中国語訳で踏襲していた。以下で例を紹介する。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

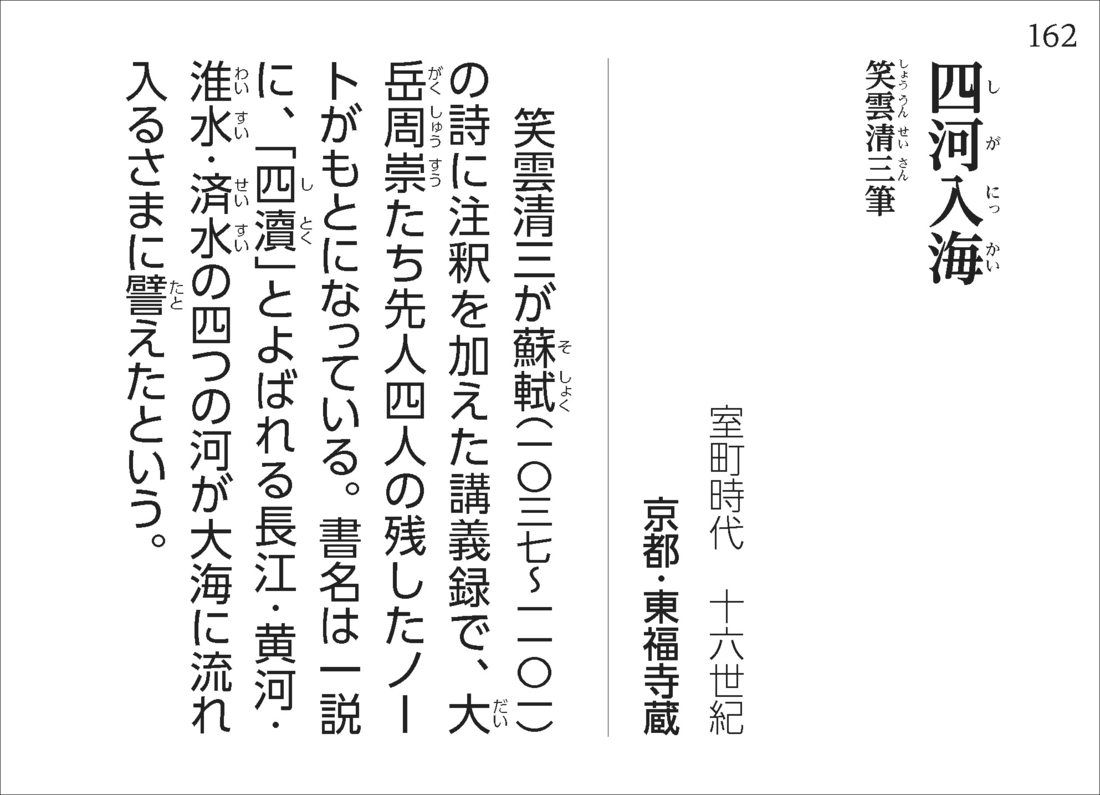

2023年特別展「東福寺」展示番号No.162

日本語題箋(図2):

四河入海

笑雲清三が蘇軾(1037~1101)の詩に注釈を加えた講義録で…

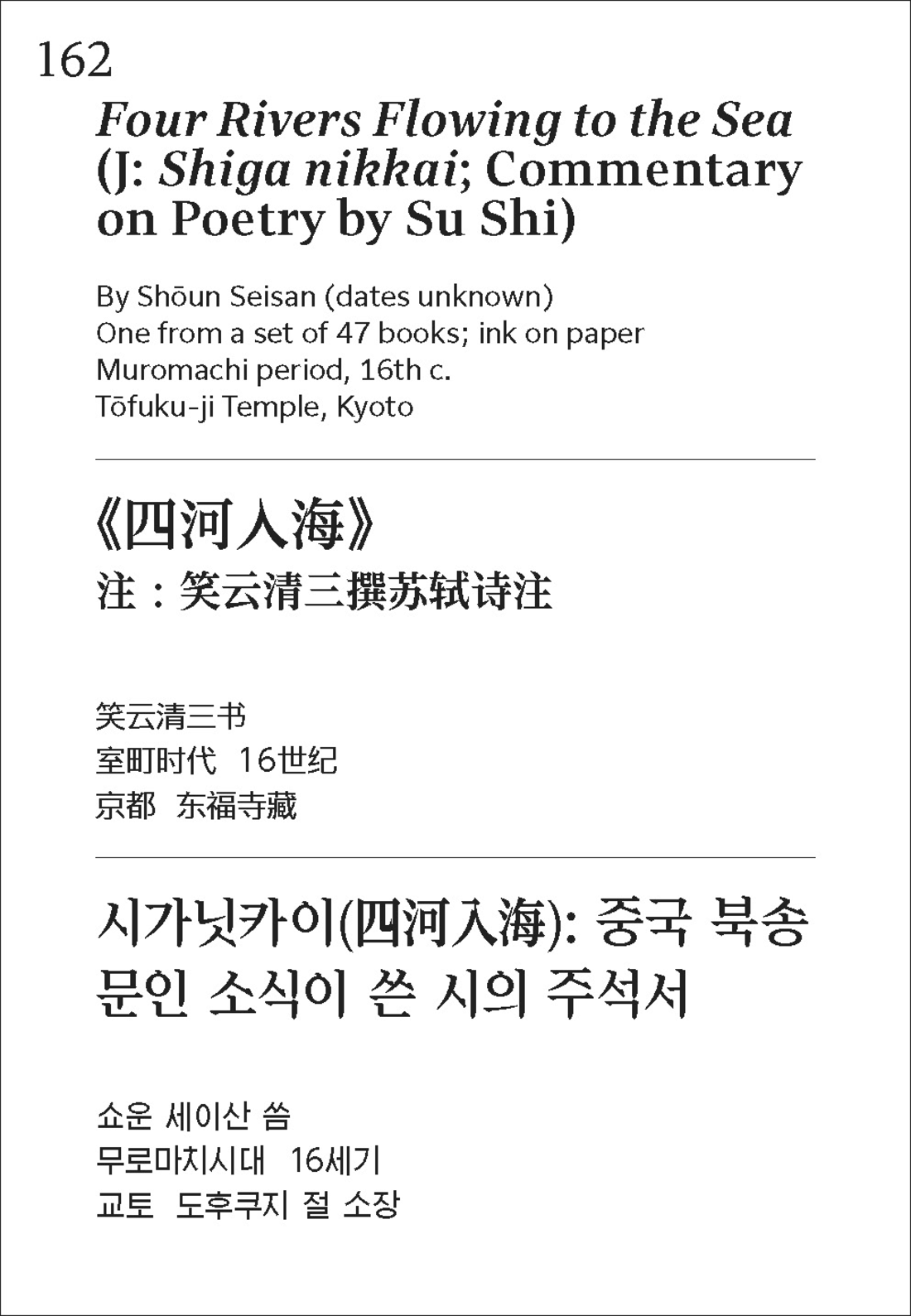

中国語題箋(図3):

《四河入海》

注:笑云清三撰苏轼诗注

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

図2 東福寺展日本語題箋例

図3 東福寺展多言語題箋例

『四河入海』は書籍名で、漢字も中国語と同じなので、訳する必要は無く、ただ書籍名の表記に使う二重山括弧をつければよい。しかし、これだけだと、『四河入海』は何の書物なのか、分かる人はいないだろう。以上のことから、筆者は日本語題箋の解説を参考し、中国語タイトルの下に注釈として『四河入海』の内容に関する説明を入れた。無論スペースの制限により、長い注釈を入れるのは無理で、本当に大事なところだけをピックアップするしかないが、このような短い説明を入れるだけで、『四河入海』の内容も、東福寺展第四章「禅宗文化と海外交流」で展示されている理由もなんとなく見学者に伝わるのではないかと思われる。

なお、『四河入海』の多言語題箋を見て頂くと、英語・韓国語も中国語と同じく書物の説明を追加している。これは打ち合わせの結果ではなく、自然と揃っているから、多言語担当者全員の考えが共通していることを示す。さらに、韓国語題箋では「中国北宋文人蘇軾が書いた詩の注釈書」となっており、蘇軾を知らない韓国人見学者に向けての説明があるが、中華圏で蘇軾を知らない人はいないため、中国語では蘇軾に関する説明を入れていない。このように、ターゲットの文化的背景の違いにより、各言語の題箋に内容の差異が見られるのもよくあることである。

上述のように、解説文が付かないという限られた条件の中で無意味な翻訳になりそうな場合は、いかに工夫して見学者に展覧会の内容を伝えられるかが多言語担当者の責任であり、腕の見せ所でもある。

二、中国語のフォントと組版の問題

現段階で京博が提供している中国語コンテンツは、簡体字がメインであり、ウェブサイトのみ繁体字ページがある。中国語の展示パネル・展示品題箋はGoogleフォントを使っており、展示品のタイトル・基本情報は明朝系の「Source Han Serif SC」、解説文はゴシック系の「Source Han Sans SC」である。また、簡・繁のウェブページは日本語と同じNotoシリーズのフォントで統一されている。

上記のフォントの使用は、京博でルールとして決められているため、そのまま従えば良いが、中国語担当者として自分でフォントを決めないといけない時もある。例えば、展示室に置く鑑賞ガイドやワークシートなどの読み物を館内で作る場合は、自分で良さそうなフォントを探し、色々試行錯誤をする。読み物の組版はAbodeソフトが使用されるので、よくAbodeフォントから探すが、デザイン性の強いフォントは字の太さが調整できないものが多く、結局毎回無難なフォントになってしまう。無論見やすければデザイン性を求める必要は無いと思うが、普通のものより読む意欲がそそられる見栄えの良いものを作りたいという気持ちが強い反面、デザインのプロではないため、正直どんなフォントが一番良いかは分からない。また、読み物の組版を外注する時もあるが、担当のデザイナーはプロとは言え、中国語が分からないので、デザイナーにアドバイスを求めるのが難しい。

フォント以上に悩まされるのは特別展の章解説などを載せる展示パネルの組版である。京博の特別展パネルの制作は会場設営とともに外部の業者に発注しているため、中国語担当者としては、まずWordで翻訳原稿を提出し、業者に組版して頂いてから、Abode AcrobatでPDFに修正コメントを入れるという形で校正を進めていく。業者からのレイアウトを校正する時は、中国語の場合、よく句読点のスペースが広かったり、狭かったりする。また、中国語の組版は両端揃えなので、文字間が不自然に開いてしまうという現象もよく見られる。中国語担当者としては、上記の問題が起きる原因が分からないと、外部のデザイナーに適切な修正指示を出すことができないので、中国語の組版ルールを勉強しておく必要がある。また、翻訳原稿の段階で句読点の全角・半角を統一しておくと、句読点のスペースの問題を防ぐことができる。ここで一つ失敗例を紹介する。図4は京博2023年度特別展の章解説で、下線部を見て分かるように、コロン・句点と引用符(“”)の間が開きすぎている。読む分には問題無いが、レイアウト的には綺麗ではない。なぜこうなったのかというと、コロン・句点・引用符が全て全角になっているからである。中国語の組版で二つの句読点を並べて使う時は、前の句読点を半角にすべきだが、筆者は当時このルールを知らなかったため、結局直らないまま校了してしまった。

図4 組版の失敗例

以上のように、日本の博物館における中国語の担当者としては、翻訳だけでなく、中国語のフォント及び組版ルールを熟知する必要がある。無論、外部のデザイナーにも中国語の組版についてある程度の知識を持ってもらうと、凄く助かるので、日本語で作成された『MORISAWA PASSPORT英中韓組版ルールブック』及び呉修喆氏の「文化財中訳スタイル・マニュアル:約物編」(奈良文化財研究所『文化財多言語化研究報告』第三号)が恰好な資料となる。

三、中国語の文章力

中国語訳するにあたって、筆者の場合は、日本語の読解力に自信はあるが、中国語の文章力が不足しており、自分の訳文が日本語原文の影響から脱出できていないというのが悩みであった。つまり、中国語ネティーブとして翻訳しているのに、訳文の語順、構造や言葉に日本語っぽさが強く残ってしまうということである。日本語に馴染みすぎたせいか、中国人にとって読みやすい文章はどんな感じなのかが分からなくなる時がある。特に京博では中国語担当者は一人しかおらず、自分が書いた訳文を自分で校閲するため、日本語っぽい表現を使っていることに自覚がない時も多い。以下で自分の失敗例を紹介する。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日本語原文:

こういった手段で仏像を見ていただけることによって、仏像に関心を持ったり実際に見に行ったりする一つのきっかけになってほしいものです。

筆者の初稿:

通过以这种先端科技去观赏佛像,希望可以成为观者对佛像产生兴趣并实际去寺院观赏佛像的契机。

友人に校閲して頂いた後の訳文:

通过以这种先端科技去观赏佛像,希望观者可以对佛像产生兴趣,并实际去寺院走访、领略古佛之美。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

筆者の初稿と校正後の訳文、どちらが読みやすいかは一目瞭然である。初稿では、「きっかけ」を訳することに囚われすぎたせいで、日本語原文の構造をそのまま踏襲し、大変ぎこちない文章となってしまった。もし自分一人で校閲していたら、恐らく初稿のまま校了してしまうと思うので、他人の指摘によって初めて自分の訳文の問題に気付かされることはよくある。筆者が思うに、良い中国語訳を作るためには、日本語原文の意味とニュアンスをきちんと把握したうえ、一回頭の中で原文の構造を粉々に砕いてから、中国語の文章としてゼロから組み直すという工程が必要だと考える。日本語原文を中国語に直すというよりは、全く新しい文章を作るというイメージである。翻訳学的に筆者の考えが正しいかどうかは分からないが、上述の境地を目指したいと思っている。

以上で長々と中国語の文章力に関する悩みと考えを述べてきたが、文章力を上げるためには、長い時間の訓練と蓄積が必要で、急に良くなることは絶対に無い。また、京博で翻訳の分量が多いため、いちいち他人に校閲をお願いするのも現実的ではない。そのため、筆者は在職時によくChatGPTを使っていた。例えば、日本語原文と自分が書いた訳文をChatGPTに入力し、「この訳文を良く/分かりやすくしてください」といった指示を出し、ChatGPTから提案された修正内容を見て採用するかどうかを判断する。また、展示タイトルの翻訳においても、よい案が思い浮かばない時は、ChatGPTに日本語タイトルと展示概要を入力し、「良い中国語タイトルをいくつか提案してください」といった指示を出したりする。人と会話する感覚でChatGPTに自分の要望を細かく伝えることで、良い修正・提案がもらえるので、筆者にとって、ChatGPTは翻訳業務を行う際の心強いアシスタントであった。

四、専門用語の翻訳

博物館翻訳においては、美術各分野の専門用語の翻訳が一番難しいと感じる。京博の場合、展示品の分野が陶磁・考古・絵巻・仏画・中世絵画・近世絵画・中国絵画・彫刻・書跡・染織・金工・漆器に分けられており、多岐に亘る。中国語担当者としては、上記全分野の翻訳を担当することになるので、幅広い専門知識が求められる。

日本語と中国語はどちらも漢字を使う言語で、文化においても繋がりが深いものの、美術の専門用語を翻訳するに当たっては、どちらも漢字を使うからこそ、ミスをしやすいと感じる。例えば、日本語における「絹」は、絹織物全般を指す用語だが、中国語における「绢」は、主に平織物を指すため、「絹」を中国語訳する時は、そのまま「绢」にするのは適切ではなく、「丝绸」と訳すべきである。また、もう一つ難しいと感じているのは、訳者の経験不足により、日本語の専門用語をそのまま中国語の漢字に直すだけの翻訳になりかねないというところである。例えば、日本語における「紗綾」という絹織物は、中国語では「绮」に当たるが、そのまま「纱绫」にしても中国語訳として成り立つわけである。それは、染織に詳しくない中国人見学者には、「纱绫」と訳しても誤魔化せるが、専門家が見たら違和感を覚えるはずである。無論「紗綾」を「绮」に正しく訳せても、そもそも「绮」とは何かが分かる人は少ないので、専門用語を分かりやすく説明することも重要だが、博物館の翻訳者としては「美術の専門用語を正確に訳せるかどうか」というところにその専門性があるわけだから、一般の方に理解でき、且つ美術の専門家が読んでも違和感を抱かないような訳文を目指すのが理想的だと考える。

上記の問題以外に、筆者が在職時に専門用語のことで最も頭を抱えていたのは「作品によって訳語が変わる」場合である。例えば、染織の分野で、日本語における「地絡全通織」という織物の構造は、中国語においては,地が平織の場合は「花绢」、地が綾織の場合は「花绫」というように、地組織の違いによって訳語が変わる。また、日本語における「ばち」は、三味線の弦を弾く「ばち(撥)」か、それとも太鼓を叩く「ばち(桴)」かによって中国語訳が変わる(前者は「拨子」、後者は「鼓棒」)。こういう場合は、作品の図版を確認するか、また織物の地組織といった図版を見ても分からないことは必ず担当研究員に聞かないといけない。京博の場合、多言語担当と研究員達は席が近いので、その分コミュニケーションも取りやすいのが幸いであった。

次に、美術の専門用語の調べ方について筆者のノウハウを紹介したい。美術の専門用語、特に技法に関しては、ネットで調べてもよく分からない、または誤った情報が多いという問題があるため、翻訳者として信頼できる情報源を確保するのが大事である。例えば、オンライン資料の場合、北京故宮博物院の所蔵品データベースには、各所蔵品に詳細な解説が付いているため、恐らく博物館翻訳に関わる訳者の中でこれを参照していない方はいないだろう。また、これ以外に筆者が活用していたのは中国社会科学院の「国家哲学社会科学文献中心(CASS)」で、『文物』『考古』といった博物館翻訳に役に立つ学術雑誌が収録されており、無料で閲覧・ダウンロードできる。

紙資料の場合は、美術各分野の辞書・専門書・図録を積極的に揃える必要がある。辞書類は、専門用語の意味を調べる時には必須で、陶磁の分野では『角川日本陶磁大辞典』、漆器の分野では『漆工辞典』、考古の分野では『日本考古学事典』といったように、各分野の研究者も参照している権威性のある辞書類を使うとよい。また、専門書・図録に関しては、日本と中華圏で出版されたものは大量にあるので、時間をかけて自分で選別しても良いが、各分野の研究者に直接聞くのが手っ取り早い。例えば、染織の本については、「趙豊という中国の研究者が書いた本がいいよ」と京博の研究員からご教示を頂いたので、それ以来は趙豊氏が執筆または編集に関わった専門書・図録を可能な限り集め、翻訳の際に重宝していた。

上述のオンライン資料・紙資料以外に、日本語・中国語両方に精通する美術の専門家を相談相手として確保することも重要である。一つ例を挙げると、筆者は嘗て漆器の翻訳で「蒟醬」という技法に悩まされたことがある。「蒟醬」は中国や東南アジアの漆器に由来する技法だが、呼称自体は日本で成立したもので、中国語でそれに対応する呼称が何かは自分で調べてもよく分からなかったし、締め切りが迫り来る中でこれ以上時間をかける余裕もなかった。その時に助けを求めたのは、東京で活動している中国人漆芸家の方で、中国語で「雕漆填彩」にすると良いと彼から助言を頂き、助けられたことがある。専門用語の日中対訳は、時には学術論文が書けるほど難しい場合もあるので、専門家ではない訳者が短時間で答えを見つけ出すのは無理である。そのため、相談相手として上記のような専門家を確保しておくと、一人で悩まなくて済むし、翻訳の負担が減る。

最後に、博物館翻訳における一貫性の問題について触れたい。専門用語の翻訳においては、正解が一つとは限らない場合が多々ある。例えば、日本語における「土器」の中国語訳について、固有名詞としてそのまま「土器」とするか、それとも中国陶磁の分類法に従って「陶器」とするかは悩ましいところだが、どちらに訳しても一理があるので、翻訳者が各自決めればよい。ただ、気を付けなければならないのは、一つの展覧会の中で、必ず専門用語の訳語を統一すべきということである。

なお、展示品タイトルの命名方式においても一貫性を持たせないといけないが、訳語と同じように正解が一つとは限らない。例えば、中国国内の場合、三彩馬俑のタイトルとして「三彩马」にするのが一般的であるものの、上海博物館では「彩色釉陶马」にしており、独自の命名方式が見られる。また、「玳玻天目」という中国・吉州窯で作られた茶碗について、北京故宮博物院も上海博物館も中国陶磁の命名慣例に従って「剪纸贴花凤纹碗」にしているが、日本に伝来した「玳玻天目」の中国語タイトルをどうしたらいいのかは興味深い問題で、上記の命名慣例に従うのも決して悪くはないが、日本で受容された文化的背景が欠落してしまうことになるので、そのまま「玳玻天目」または「玳玻盏」にするのも良い。

終わりに

以上で長々と博物館日中翻訳に対する自分の見解を述べてきたが、翻訳学を勉強したことのない人間として、自分が現場で四年間働いて思ったことが果たして適切かどうかは分からないが、自分の考えとノウハウを共有することで、博物館の多言語事業に関わっている方、または関心を持っている方のご参考になれば幸いである。