最近、サービスや情報の提供を日本語と共に英語、中国語、韓国語など複数の外国語で行う多言語対応が大きく進んでいる。それは、博物館、交通機関、役所などの公共施設でよく見かける。その背景には、インバウンドの急増をはじめ、就労、学業、事業など、様々な理由で海外から日本へ渡ってくる人々が増えていることがある。また、そのような現状は、日本社会における外国語の需要が高くなっていることを表している。

外国語への社会的な関心は、最近の新しい現象でない。過去にも外国語の需要が急増した時期があった。それは幕末から明治期にかける時期である。いわゆる「鎖国」ともいう江戸幕府による日本の対外政策は、黒船の来航、開港、明治政府の成立など、一連の出来事がきっかけで大きく変化した。その影響によって外国語への社会的関心や需要は高まった結果、外国語教育が急速に展開した。江戸幕府は、1855年に洋学所を設置し(翌年、蕃書調所と改称)、また明治政府は1871年に洋語学所、漢語学所を、翌年の1872年に韓語学所を設立した。そして、対外状況や外交政策の変化は民間にも影響を与え、民間において外国語学校の設立や、外国語学習書の刊行などが行われた①。

また、一つの外国語に止まらず、二つ以上の外国語を並行して学習する、いわゆる多言語学習も行われていた。明治期には多言語学習書が多数刊行されており、本稿で検討する『日韓英三国対話』②(以下、『対話』)もそれに該当する。『対話』は、日本で最初に刊行された日・朝・英、3言語対照学習書として評価されている③。また、詳しいことは後述するが、『対話』の内容は、家、学校、商店、病院などで行われている会話で構成されており、同書は日常生活での外国語の使用を想定して刊行されたと考える。換言すれば、日常生活のなかでも多様な外国語を使う機会が増えていたのである。

以上のように外国語教育の展開や多言語学習書の刊行は、社会の変化と関連している。しかし、明治期の多言語学習書に関する研究は言語学の観点からのアプローチに偏っている。代表的に19世紀末から20世紀初にかけて刊行された約10種の多言語学習書を検討した李康民は、それらの学習書の概要を述べ、近代韓国語の語彙や日本語のなかでも東京語の形成を分析した④。それと同じ視点から、李は『対話』の成立と内容を検討し、言語資料としての性格を考察した。

その他、多言語学習書に関する分析は目立たないが、関連研究として明治期に日本で刊行された韓国語⑤学習書を分析した先行研究がある。江戸時代に雨森芳洲が編纂した韓国語教材『交隣須知』⑥が明治期にも活用されていたことに着目し、明治期の『交隣須知』の刊本を分析した研究⑦、明治期に日本で刊行された韓国語学習書を分析し、『交隣須知』の影響や新しい要素など検証した上で、韓国語学習の過渡期的特徴を解明した研究⑧、浦瀬裕が校正・増補した外務省蔵版の『交隣須知』と『隣語大方』における韓国語の表記、音韻、語彙など文法的特徴を比較・分析し、通訳官の外交的業務のために編纂されたテキストとして『交隣須知』と『隣語大方』を位置付けした研究⑨などがある。それらの研究も、言語学の観点から、明治期の韓国語学習書と以前の時期のものとの関連性を明らかにしている。

ところで、明治期における日本人の韓国語学習を考察した南相瓔の研究は興味深い⑩。南は、日本の韓国語教育機関や学習書を検討し、その展開を朝鮮植民地化の過程と合わせて考察した。南の研究は言語教育に着目し、政治的・社会的変化を検証した点が特徴的である。そのような視点によれば、日本で最初に刊行された日・朝・英、3言語対照学習書として評価されている『対話』についても追加的な分析ができると考える。また、明治前期の韓国語会話書に注目し、その時代背景や特徴およびそこにあらわれている近代日本語の様相について検討した成玧妸は、「明治10年代の会話書は、交隣・交易のためのものであったが、明治20年代のものは、軍人を対象としたものが主をなしているなど、政治的情勢による内容の変化が認めらえる」と論じ⑪、『対話』も取りあげてその内容を紹介した。このように、南と成は、政治的状況に基づいて韓国語教育や学習書の内容が変化していたと分析したことで共通している。

そこで、日本で最初に刊行された日・朝・英、3言語対照学習書と言われている『対話』に着目し、同書が刊行された時期の政治的・社会的特徴を考察したい。そのため、まず『対話』の著者である赤峰瀬一郎の経歴や同書の著述背景について検討する。次に『対話』の内容を分析し同書の目的とその特徴を把握した上で、最後に同書が持つ歴史的意味を分析したい。『対話』が刊行された1890年代は、東アジアの情勢や秩序が変動しており、それとともに日本の対外政策や認識も変わりつつあった。そのため、『対話』のような多言語学習書を検討することによって、同書が持っている歴史的意味も見えてくるのでないかと考える。

① 幕末から明治前期までの外国語教育については、「外国語教育」(日本近代教育史事典編集委員会編『日本近代教育史事典』平凡社、1971)、382~383頁を参照。

② 赤峰瀬一郎『日韓英三国対話』第1部・第2部(岡島宝文館、1892)。

③ 李康民「1892年刊行『日韓英三国対話』について」(韓国:『日本学報』63、2005)、105頁。

④ 李康民「開化期における多言語学習書と近代日韓両国語」(韓国:『日本学報』104、2015)。

⑤ 本稿では、朝鮮半島で使われてきた言語のことを「韓国語」と表記する。しかし、本のタイトルや引用文に「朝鮮語」という用語が使われている場合には、原文のまま引用する。

⑥ 『交隣須知』は、18世紀に儒学者でありながら、対馬藩で外交担当していた雨森芳洲が著述したと言われている韓国語学習書である。『交隣須知』は1881年外務省が刊本を出す前まで、約200年間写本で伝われてきたため、筆写本、増補本、版本など多様な形態のものが存在しているが、その中で全体が揃っている写本は京都大学文学部言語学研究室所蔵のものである。『交隣須知』については、京都大学文学部国語学国文学研究室 編『交隣須知』(京都大学国文学会、1966)を参照。

⑦ 李明姫「明治時代の朝鮮語学習―『交隣須知』の時代別背景を中心に―」(韓国:『日語日文学研究』44、2003);同「明治時代の朝鮮語学習―『交隣須知』が使われた理由について―」(韓国:『日語日文学研究』49、2004)。

⑧ 李康民「文明開化期における日本の韓国語学習書―言語資料としての性格と成長性を中心に―」(韓国:『日本学報』67、2006)。

⑨ キムジュピル・イミンア「日本外務省蔵版19世紀末朝鮮語教材の言語使用の様相と特徴:『交隣須知』と『隣語大方』を中心に」(韓国:『言語学』70、2014)。

⑩ 南相瓔「日本人の韓国語学習―朝鮮植民地化過程に焦点をあてて―」(『教育学研究』5-2、1991)。

⑪ 成玧妸「明治前期における朝鮮語会話書の特徴とその日本語」(韓国:『日本文化研究』30、2009)。

『対話』の著述背景を詳細にとらえるには、ひとまず著者の赤峰について把握しておく必要がある①。そのため、本節では、赤峰の履歴を紹介したい。

赤峰について生没年は不詳であるが、熊本出身で熊本洋学校を卒業したことが確認できる②。熊本洋学校は、1869年に洋学所という名で熊本藩の藩費で開校し、1870年洋学校に改称した西洋学問の教育施設である。その翌年の1871年には米国からリロイ・ランシング・ジェーンズ(Leroy Lansing Janes)を迎え入れ、彼は数学、地理、歴史、英語など諸科目を担当した③。1876年熊本洋学校に在学していた赤峰はジェーンズより受洗し、キリスト教徒になった④。熊本洋学校は、その生徒が中心となって組織されたキリスト教徒のグループ、熊本バンドで知られているが、赤峰がそこに関わっていたかどうかまでの明らかではない⑤。

その後、赤峰は熊本洋学校から同志社英学校に入学した。同志社に在学していた1878年、赤峰は夏季伝道で今治に派遣された⑥。そして、1880年赤峰は米国に渡った⑦。米国での行跡は、断片的であるが、加州々立大学で法律を学んだこと⑧やサンフランシスコで5年間滞在していたこと⑨が確かめられる。ところが、赤峰は病気のため、途中で帰国することになり、1886年には実学会英学校に勤めていた。その後、朝鮮に渡り韓国語を学習していたことが確認できる⑩。韓国語ができるとのことで、日清戦争の際には、通訳官として第一軍に付いて、朝鮮に渡り中国の九連城まで行った⑪。中国から帰ってきた赤峰は、英語や韓国語の教育に携わった。また、1902年には熊本県代議士選挙に出馬したことも確かめられるが⑫、当選はできなかったと推測される⑬。管見に及んだ限りであるが、その後の赤峰の行跡は、1915年に神戸英学院に院長として勤めていたこと⑭と、1918年に寺内正毅宛に手紙を出したことが確認できる⑮。そして、これらの活動以外にも、1893年創刊の『新文学』の主筆を勤めたことや、その前後何れかの時期に『新潟新聞』の記者として活動していたことが確かめられる⑯。また、植田晃次の報告によれば、赤峰は台湾に渡り、総督府で日台字書の編纂に携わったことや、門司で染物業者・赤峰書店を経営したことが把握できる⑰。

以上、赤峰の履歴について述べたが、彼は語学をはじめ、政治、教育、宗教、言論、事業など多方面にわたり活動していたと評価できる。また、米国留学をはじめ、朝鮮、中国、台湾にも渡った事実が確認できており、少なくない海外経験も持っている人でもあった。次節では、赤峰が『対話』を著述するに至った経緯について検討するが、それに関連して彼の履歴がどのように作用していたのかについても解明する。

『対話』は1892年6月に出版された。赤峰は、1885年に米国から帰国し、1886年に実学会英学校に勤めていたので、1886年から1892年までの間一時期朝鮮に渡り、韓国語を学んでいたと考えられる。なぜ、高峰は韓国語を学ぼうとしていたのかについて詳しい事情は明らかではないが⑱、『対話』の著述経緯を把握しながら、それについても推察する。

まず、赤峰が『対話』を著わした理由について検討したい。その答えは、序文に詳しく示されている。それによると、赤峰は「日韓両国人民ニ其隣国ノ詞ト英語トヲ容易ク学ビ得セシメンガ為ナリ」⑲という目的で『対話』を書いたことがわかる。すなわち、『対話』は日本人と朝鮮人を対象とし、彼らにお互いの言語と英語を学ばせるために書かれたものである。さらに「日韓両国ヲ見物セン為メ、或ハ永住ノ目的ヲ以テ来ベキ、英米人其他西洋人モ亦此書ニ依テ、益ヲ得ル事多カルベシ(*傍点は引用者)」とも述べ、『対話』は西洋の人々にも役に立つ書籍であることを強調している。周知のごとく、日本は1854年に日米和親条約で、朝鮮は1876年に日朝修好条規で開港してから、次々と西洋諸国とも条約を締結していたため、西洋から日本、朝鮮に渡ってくる人々があらわれはじめていた。そこで、赤峰はイギリスや米国など西洋諸国の人々も『対話』の読者として設定していたと考えられる。要するに、赤峰は、日本人、朝鮮人、西洋人が、日本語、韓国語、英語を分かりやすく勉強できるように『対話』を書いたのである。

ところが、『対話』は赤峰一人の力で完成されたものではない。赤峰は、米国留学の経験を持っており、英語や日本語は主に赤峰が携わっていたとしても、韓国語までは難しかったと考える。それに関して、序文には「朝鮮語ハ李重元玄采二老兄ノ補助ヲ得テ」と述べられており、韓国語については李重元(イジュンウォン)と玄采(ヒョンチェ)、二人の協力を得て執筆したことがわかる。

李と玄はどのような人物であるのか。李と玄は朝鮮政府の官僚であった。とりわけ、赤峰が朝鮮に滞留していた思われる1886年から1892年までの間、二人の履歴を確認してみると、まず李は1883年に統理衛門に入り、英語を修学した後、1890年に仁川海関で通訳を担当していた⑳。また、1892年には外交事務を司る統理衛門の主事に任命され、同年に釜山港の税関事務幹事に任された。次に玄は、1873年に官僚登用試験である科挙の訳科に合格した人物で、1892年に釜山港の監理署で翻訳官として勤めていた。二入の履歴によれば、李と玄は、外国語ができる人物であり、外交と通商に関わる業務を担当していたことがわかる。要するに、『対話』の韓国語の部分は、実務に携わっていた朝鮮政府の官僚がその著述に関わっていたのである。

そして、序文によると、『対話』は会話のテキストとして作られたものである。赤峰は、「真正ナル会話書ノ体裁ヲ成シタル者アラズ」と述べ、望ましい会話の学習書がないことを指摘した。そして、「隣国ノ好ト貿易ノ隆盛トヲ補助スルニ足ラズ」と現状を批判した。そのため、西洋の関連書籍を参考して簡単な文句を用いて会話中心の学習書を作ったと著述の経緯を述べた。その叙述から赤峰が『対話』を著述した実際の理由が推察される。それは、「隣国ノ好ト貿易」であり、先行研究においても指摘されている交隣・貿易が『対話』を書いた主な理由である。

『対話』の著述経緯は、交隣・貿易という実用的目的と国際的環境の変化と関連している。当時、すでに刊行されていた外務省増補の『交隣須知』や、『日韓善隣通話』などのように『対話』も交易や商業を目的としているものであった。しかし、『対話』は他の学習書とは区分される特徴を持っており、それは英語もそのなかに含まれていることである。そのような特徴は、日本人と朝鮮人がお互いの国を往来することだけでなく、西洋と、日本・朝鮮、各々との間でも人が往来することまで想定して刊行されたためである。それは、赤峰という人物の履歴とも関連している。赤峰は、熊本洋学校と同志社英学校で英語を学び、米国まで渡っていた人物である。そのような赤峰の個人的な背景は、『対話』という日本語、韓国語、英語、3言語の学習ができる多言語学習書を著述することに影響を及ぼしたのである。

①『対話』を取りあげている先行研究は少なくないが、赤峰の履歴について詳しく把握しているものは少ない。「日本で最初に刊行された日・朝・英、3言語対照学習書」として『対話』を評価した李は、「著者は、熊本出身の新聞記者であった赤峰瀬一郎。著者に関する詳細な伝記はないが、明治年間において米国専門家として活躍し、1893年に創刊された『新文学』の主筆を担当した人物として知られている」と紹介するにことにとまっている。はじめに注③、105頁。また、第62回朝鮮学会大会において、植田晃次が「赤峰瀬一郎の経歴と著作-日本近代朝鮮語教育史の視点から-」というタイトルの報告を行い、赤峰の経歴について詳しい紹介した。その要旨は、植田晃次「赤峰瀬一郎の経歴と著作-日本近代朝鮮語教育史の視点から-」『朝鮮学報』222、(2012)、83~84頁である。

② 郷土文化研究所編『熊本県史料集成 第12集 明治の熊本』(日本談義社、1957)、99頁。

③ 文部省総務局『日本教育史資料』3(1890)、219~223頁。

④ 三井久著・竹中正夫編『近代日本の青年群像 熊本ハンド物語』(日本YMCA同盟出版部、1980)、198~200頁。

⑤ 熊本バンドの奉教趣意書に携わったと言われている35名のなかに赤峰は含まれていない。ただ、熊本洋学校の出身であること、ジェーンズより受洗したこと、同志社英学校に進学したこと、伝道に関わっていたことなどの諸状況から察すると、無関係ではなかったと推測される。

⑥ 注④、225~226頁。

⑦ 赤峰瀬一郎『米国今不審議』(実学会英学校、1886)、11頁。『米国今不審議』は、赤峰が米国での見聞をもとにして書いた本である。その他にも米国の政治や米国のキリスト教について紹介した『米国政教之内幕』(実学会英学校、1887)がある。

⑧ 手塚竜磨『英学史の周辺』(吾妻書房、1968)、427頁。

⑨ 赤峰瀬一郎『米国今不審議』(実学会英学校、1886)、145頁。

⑩ 注⑧、427頁。

⑪ 『東京朝日新聞』(1894年11月29日)。

⑫ 『団団珍聞』(1902年6月21日)。

⑬ 熊本県編『熊本県史 近代編2』(熊本県、1962)、49~50頁。

⑭ 桜井良樹『立憲同志会資料集』第4巻(柏書房、1991)、24頁。

⑮ 寺内正毅関係文書研究会『寺内正毅関係文書』1(東京大学出版会、2019)、84~85頁。

⑯ 宮武外骨・西田長寿『明治大正言論資料20 明治新聞雑誌関係者略伝』(みすず書房、1985)、2頁。

⑰ 植田晃次「赤峰瀬一郎の経歴と著作-日本近代朝鮮語教育史の視点から-」『朝鮮学報』222、(2012)、84頁。

⑱ 朝鮮が開港されてから、朝鮮に渡っていく日本人は増え、在朝日本人人口も増えていた。推定値であるが、1886年から1892年までの在朝日本人人口(男女合わせ)は1886年3,124人/1887年3,480人/1888年4,970人/1889年5,589人/1890年7,649人/1891年9,021人/1892年9,069人である。また、居留目的は公用、留学、商用などがあり、その中でも商用が最も多かった。その他にも雇用、職工、漁業、視察、旅行などの目的で朝鮮に渡る日本人がいた。李東勲「「在朝日本人」社会の形成に関する考察―人口統計分析と時期区分を通じて―」(韓国:『日本研究』29、2018)、242・256頁。赤峰は朝鮮に渡り、韓国語を学んだと言われているが、当時日本人が朝鮮に渡ることは、珍しいことでなかったと考えられる。

⑲ 赤峰瀬一郎『日韓英三国対話』第1部(岡島宝文館、1892)、1頁。本稿で参考されている『日韓英三国対話』は、「国立国会図書館デジタルコレクション」より提供されているものである。赤峰瀬一郎『日韓英三国対話』第1部(岡島宝文館、1892)(info:ndljp/pid/869548);赤峰瀬一郎『日韓英三国対話』第2部(岡島宝文館、1892)(info:ndljp/pid/869549)。出典は以上であり、以下『対話』の内容を引用する際には注を省略する。

⑳ 官員履歴には記録されていないが、旧暦の1890年1月に英語学員李重元を仁川海関に派遣するとの内容の訓令を督弁統理交渉通商事務が署理総税務司に出したことから、期間までは詳しくないが、旧暦の1890年1月から一時期李は仁川海関で通訳担当していたと推測される。「関飭 光緒十六年十一月二十九日」『庚寅 明治二十三年 開国四百九十九年 総関公文 第四』(韓国国史編纂委員会 韓国史データベース:https://db.history.go.kr:443/id/mk_073_0040_0810;2024年3月28日閲覧・確認)。

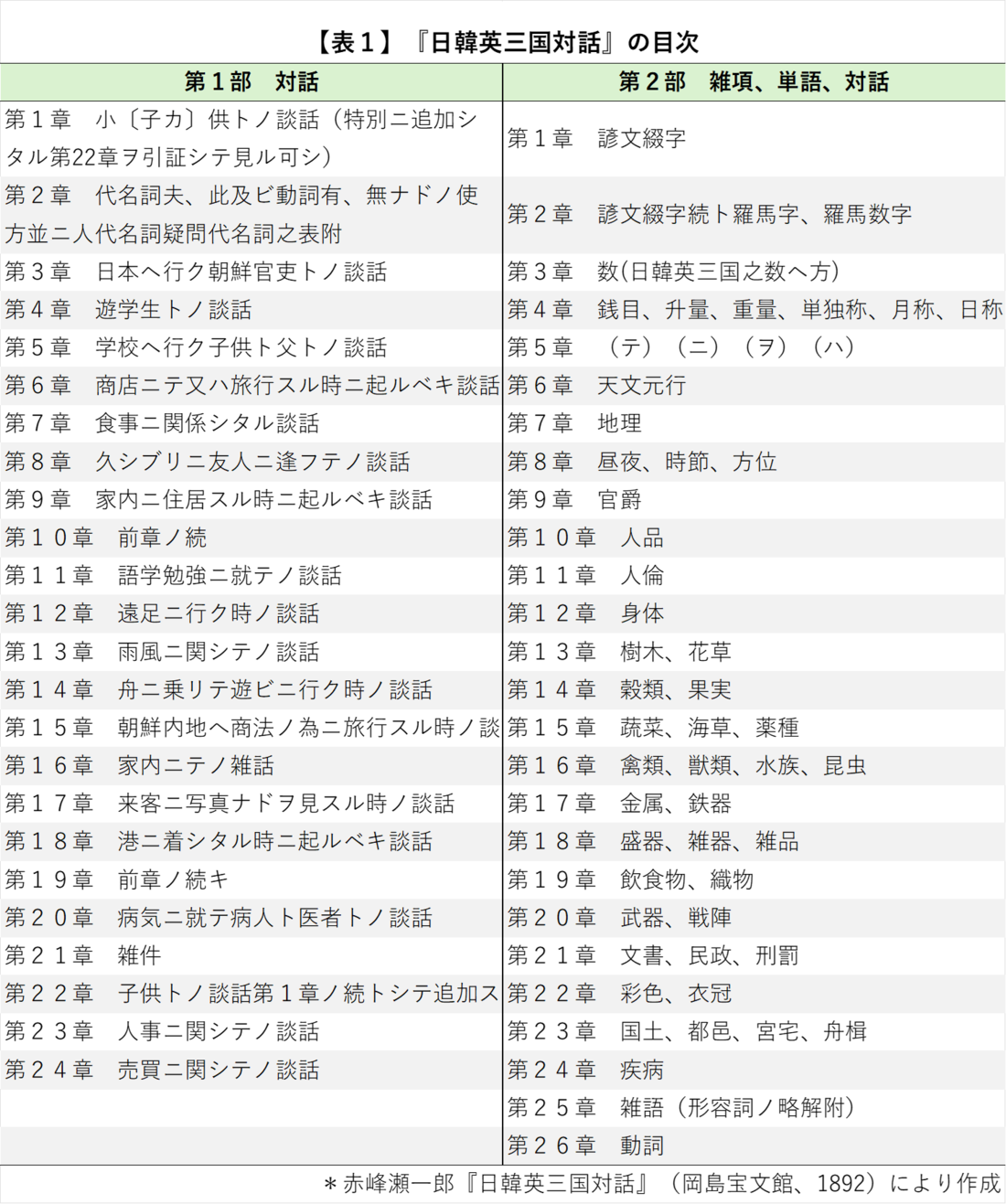

『対話』は全2冊の2部構成で、第1部は「対話」、第2部は「雑項、単語、対話」となっている。2冊とも会話中心のテキストあるが、第1部は状況別の会話が、第2部はテーマごとに単語が載せられ、続いてその単語を活用した会話が掲載されている。単語は日本語と韓国語だけで、英語の単語は外されているが、会話のところには英語も載せている。【表1】は『対話』の目次を示したものであるが、大体の内容が推察できる。また、第1部には、自序や日本語と韓国語の系統について論じた「日韓言語之関係」が掲載されている。そして、第2部には「第1章 諺文綴字」、「第26章 動詞」などの文法的な内容が含まれている。

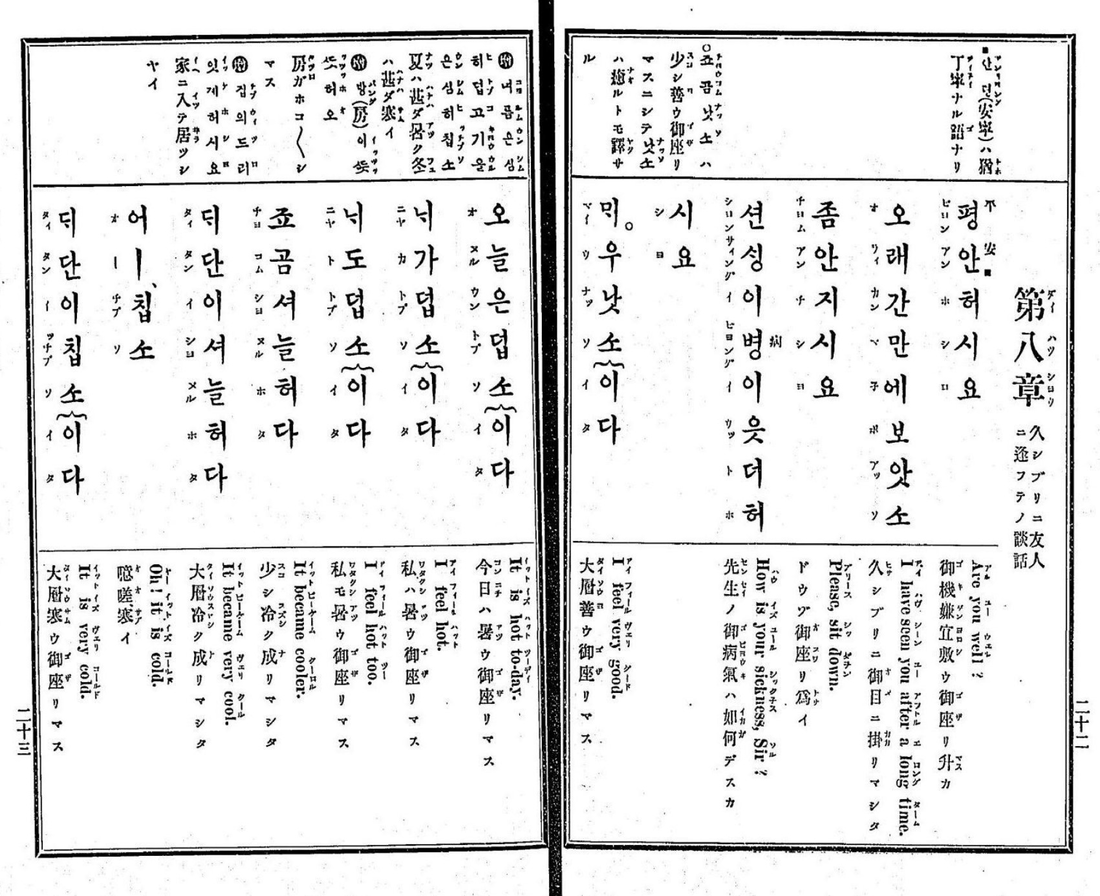

紙面の構成は、【図1】のように上・中・下の3つに分けられ、真ん中に韓国語の会話とその読みがカタカナで書かれている。上段には補足説明があり、下段には韓国語の会話に対応する日本語と英語の会話が載せられている。

図1

ここでは、『対話』に載せられている会話がどのような状況で行われており、またその会話に参加しているのは誰なのかという側面に注目して、『対話』の内容を検討したい。

目次を示した【表1】を見ると、どのような状況で行われる会話の内容であるのかが窺える。とりわけ、第1部の目次には、会話が行われている場所や状況が詳しく示されており、それによると、商店、家内、港、病院など、会話の背景がわかる。その中から、いつくかの例を取りあげて具体的な内容を紹介したい。

【図1】は、「第六章 商店ニテ又ハ旅行スル時ニテ起ルベキ談話」の一部である。その内容は、商品の値段を聞き、それに答えるもので、商店で使える基本的な表現である。また、【図2】は「第8章 久シブリニ友人ニ逢フテノ談話」の一部で、久しぶり会った知人関係で行われるような挨拶の文章が載せられている。そのように大体の内容は、特殊な状況より、日常生活のなかで使われている会話の内容で構成されている。

図2

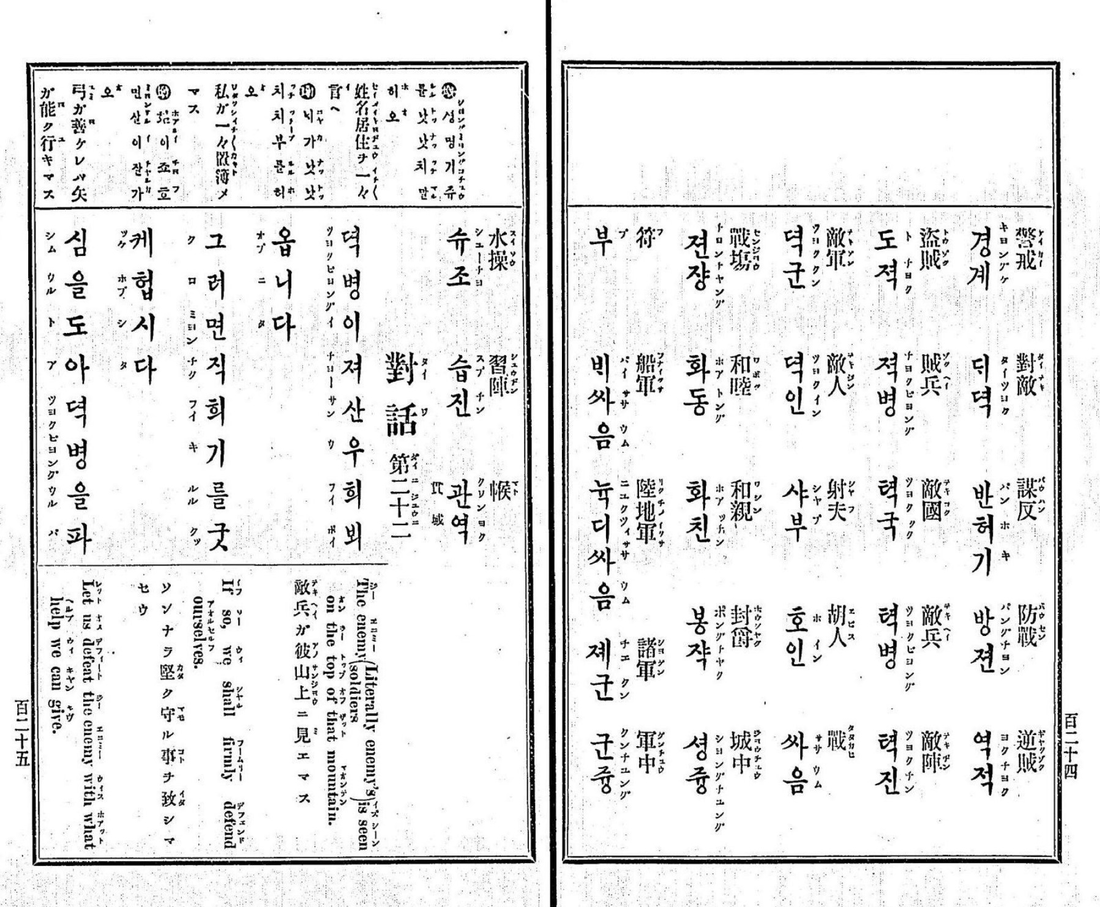

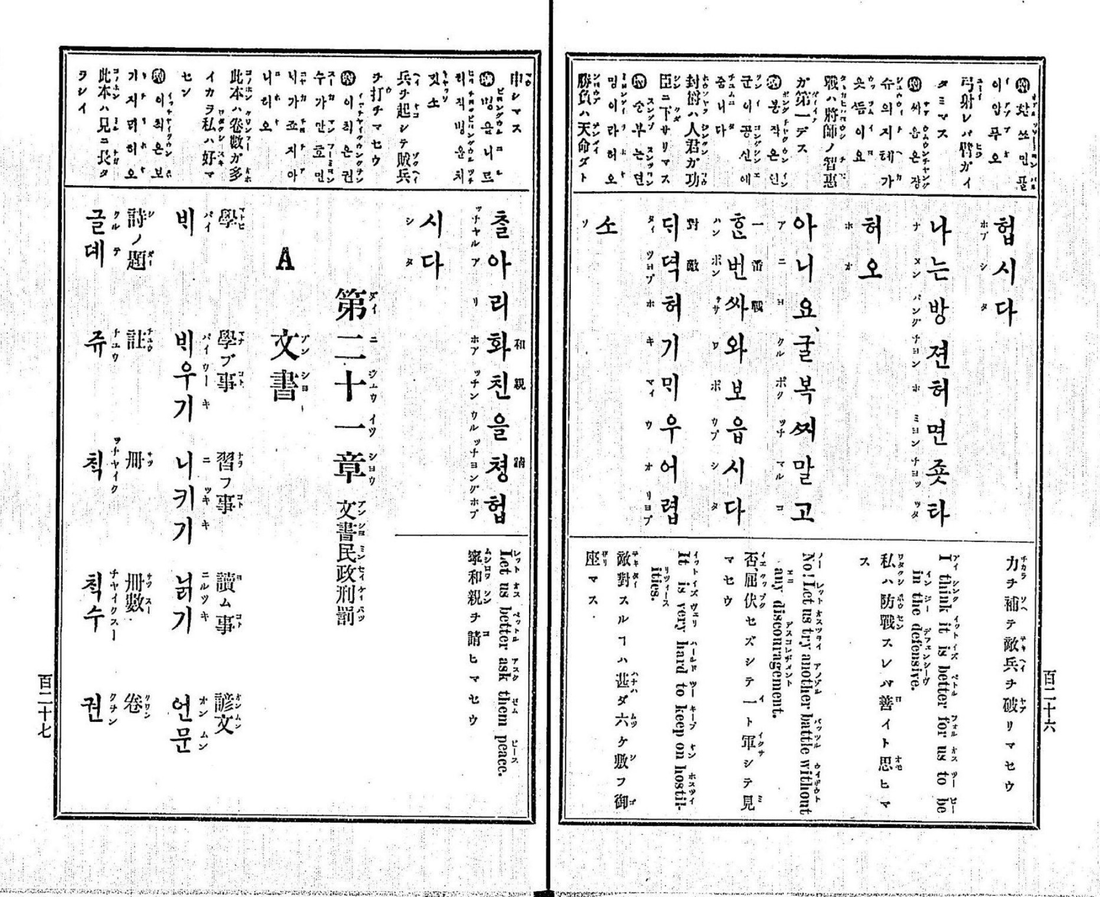

ところが、第2部の「第20章 武器、戦陣」が注意を引き付ける。その内容を詳しく見てみると、武器と戦争に関連している単語が掲載られ、次の会話のところには、【図3-1】、【図3-2】のように戦争の際に使われる表現が載せられている。しかし、その内容は「敵兵ガ彼山上ニ見エマス」、「私ハ防戦スレバ善イト思ヒマス」、「寧和親ヲ請ヒマセウ」などのもので、戦争中に使われるような表現ではあるが、特定の思想が含まれている内容でなく、実際の戦争を念頭において書いたとは考え難い。

図3-1

図3-2

また、『対話』第1部の「第15章 朝鮮内地ヘ商法ノ為ニ旅行スル時ノ談話」には、米、麦、大豆などの穀物売買に関連する内容が載せられている【図4】。それは日本と朝鮮との間で行われていた貿易の様相を連想させる。当時は、米や大豆などが日本へ大量に輸出されていた時期であり、それを防ぐため、1889年には「防穀令」が実施されていた。また、「防穀令」がきっかけで「防穀令事件」が発生することになるが、第15章の内容から日本と朝鮮との間での貿易の状況が窺える。

図4

しかし、『対話』に実際の内容だけが掲載されているとは限らない。【図5】は、第1部の「第18章 港ニ着キタル時ニ起ルベキ談話」の一部であるが、そこにはイギリス領事に関する内容が載せられており、その名前はハンティンドンと示されている。『対話』の会話が行われている場所は朝鮮であり、また赤峰が朝鮮に滞在していたと推測されている期間は、1886年から1892年までのある時期であるので、その時期中の在朝英国総領事は、ベイバー(Colborne Baber、1885~1887)、ウォッターズ(Thomas Watters、1887~1888)、フォード(C. M Ford、1888~1889)、ヒリヤー(Walter C. Hillier、1889~1896)である①。すなわち、ハンティンドンという領事は存在していなかった。さらに、第1部の「第17章 来客ニ写真ナドヲ見スル時ノ談話」には、日本の皇太子の写真を見ながら、対話をする内容が掲載されているが、そこで皇太子の年齢を15才と述べている。時期的には、大正天皇になる嘉仁親王のことであると考えるが、嘉仁親王の立太子の礼が行われた時は、満10才の1889年であるため、『対話』で15才と述べられているところは、実際のことから離れていることがわかる。要するに、『対話』は日常的に使われている生活会話の内容で構成されているが、そのなかの情報は必ず事実に基づいていたとは言い難い。

図5

上述のように『対話』の内容は、商店、家内、港、病院などを背景としている。そして、その会話の話者は、商人、官吏、留学生などである。そこで、特徴として捉えられるのは、話者が主に男性であるとのことである。第1部の第9章と16章には、家のなかでの会話が掲載されている。しかし、その内容の中に女性と思われる話者は登場していない。また、祖母、母親などの単語は載せられているが、言葉を交わす場面で女性の話者は登場しない。その背景には、儒教の影響を受けた家父長的家制が強い朝鮮の社会的特徴があると考えられる。

反面、子供の話者はよく登場している。第1部の第1、5、22章は子供の話者が登場している。それは、なぜなのか。その手がかりは第1部の第22章に載せられている「私ノ名ハメーリーデス」という表現から窺える。メーリーという女の子供を連想させるが、そのメーリーという西洋の名前から、それは欧米の会話書の影響によるものではないかと推測される。

『対話』の自序には、欧米の会話書のみならず、『交隣須知』も参考したと述べられている。換言すれば、『対話』は、西洋と東洋、二つの文化の影響を受けて成立した学習書であり、それも『対話』の特徴として位置づけらえる。

① 在朝英国総領事について、韓承勲『19世紀後半朝鮮の対英政策に関する研究(1874~1895):朝鮮の均衡政策と英国の干渉政策の関係定立と亀裂』(韓国:高麗大学校大学院韓国史学科博士学位論文、2015)を参照。

はじめにで取りあげた成の他の研究では、日清戦争、日露戦争、韓国併合など時代的・政治的変化によって、韓国語学習書の内容が変わっていたと論じられている。そして、成は『対話』をはじめ、外務省増補の『交隣須知』、『日韓善隣通話』、『日韓通話』など、日清戦争以前の韓国語学習書は、草梁館韓語学所の教官や学生が編著者であり、韓国語を学習する日本人は外交、貿易、通商に従事しているものに限られていたと説明した①。実際、『交隣須知』の増補刊行に携わった浦瀬裕は対馬出身の通訳官であり、『日韓善隣通話』を著した宝迫繁勝は釜山領事館の職員で②、彼も『交隣須知』の増補刊行に携わっていた③。そして、『日韓通話』の編纂に携わっていた国分国夫と国分象太郎は対馬出身の兄弟で、国夫は釜山語学所の教官で、象太郎は朝鮮公使館の通訳であった④。しかし、赤峰の履歴によれば、朝鮮において彼は外交官でも商人でもなく、草梁館韓語学所との関連も見当たらない。他の著者たちと比べると、赤峰は成の分析から離れている人物である。

そこで、日清戦争以前に刊行された韓国語学習書として『対話』は、とのような位置付けであるのか。その手掛かりとして、『対話』に掲載されている「日韓言語之関係」の内容を検討し、赤峰の思想的特徴を把握する。「日韓言語之関係」は、日本語と韓国語の系統について論じたものである。赤峰は「ウラル・アルタイ語族」を取りあげ、そのなかに日本語と韓国語が含まれていると述べた。また、日本語と韓国語は、発音、語順、文法的要素などがお互いに類似していると指摘した。そして、琉球語も日本語、韓国語と類似していると述べ、日本語、韓国語、琉球語、三つの言葉は親族的関係であると説明した。そのなかで、赤峰は以下のようなことを述べている。

ⅰ我ガ大和民族ハ、最モ恐惶テ尊敬ケル天孫之旗下ニ随従シテ、日本諸島ヲ専領セシ、一大支族之血統ヲ受ケタル人民ニシテ、最モ進取之気象ニ富ミタル強之者也

然者、ⅱ大和民族ハ此一列帯ナル種族中之長者ナレバ、其言語ト云ヒ文物ト云ヒ、皆他支族等之上ニ有ル事数等ナルモ又宜ナル哉

然リ而シテ朝鮮ハ我ガ最近之隣国ニシテ、大坂港ヨリハ二昼夜以上三昼夜未満ニシテ、彼ノ有名ナル釜山浦ニ達スルヲ得、鎮西之咽喉タル馬関港ヨリハ、海上僅ニ七八十里ニシテ、対州之極端ヨリハ僅僅十八里ニ過ザル也、然而巳ナラズ、朝鮮民族ハ我ガ最近之親族也(*傍点・傍線・数字は引用者)

以上の内容から赤峰が持っていた思想的特徴が窺える。赤峰は、「天孫降臨」思想の影響を受けていることがわかる(傍線部ⅰ)。そして、傍線部ⅱのように「大和民族ハ此一列帯ナル種族中之長者」と述べながら、日本の言語、文物が他の支族と比べて優越であることを主張している。その意識は、アジアにおいて文明開化を成し遂げた日本が指導的立場にあるという認識と類似している。それは、壬午軍乱と甲申事変を目撃した福沢諭吉や民権派が見せていた日本を文明化した盟主・指導者として位置付けていた認識を連想させ、その認識は、結局「進取」を目指す日本の権勢を拡大することに繋がっていく⑤。そして、赤峰からもそのような思想的変化が確認できる。

謹啓仕候。種々の方面より探知仕候所に依れば、政府は西比利亜に出兵を今にも為さんとする御用意有之やに承り申候。

ⅰ右は世界の大勢に反したる無謀も甚しき亡国策にして、是非とも忍耐停止致度く存候。如何となれば、過去拾数年間の経過に照らして考ふれば、ⅱ今後拾年内外に日米間の衝突は今や到底避く可からざる歴史の操返へされんとする時期の年一年と近寄りつつあればなり。

此故に日本国民たる者は今後拾二分の英気を養ふて、此未来戦争の為めに海軍力と国力を必死の努力と精神を以て完成す可き必要に迫りつつある事を第一に思はざる可からず。但しⅲ東亜モンロー政策を実行せんが為めに、此際公然此主義を声明して三個師団位をハルピン地方迄進めて、反過激派人民に一大勢援を与て健全なる西比利亜政府若くは露帝国の建設を援助するは最も望ましき事に御座候。此方針以上に出て徒に西比利亜に出兵するは、亡国策なりと断言せざるを得ず⑥。〔後略〕(*傍線・数字は引用者)

この書簡は、1918年7月10日に赤峰が内閣総理大臣寺内正毅に送ったものである。内容は、シベリア出兵を実施しようとしていた政府の動きに反対するものである。赤峰は、シベリア出兵は亡国策であり(傍線部ⅰ)、それよりこれから発生する可能性が高い米国との戦争を準備しなければならないと述べている(傍線部ⅱ)。そして「東亜モンロー政策」の実行を主張している。「東亜モンロー政策」とは、「三個師団位をハルピン地方迄進めて、反過激派人民に一大勢援を与て健全なる西比利亜政府若くは露帝国の建設を援助する」ことである(傍線部ⅲ)。「三個師団位をハルピン地方迄進めて」ということから、赤峰はハルピンまでの範囲を日本の勢力圏として認識していることが窺える。『対話』が刊行してから26年後、赤峰が持っていた「大和民族ハ此一列帯ナル種族中之長者」という認識は、ハルピンまでを日本の勢力圏に入れる認識まで拡張されていることが確認できる。

『対話』は、「隣国ノ好ト貿易」を目的とし刊行された会話書である。確かに『対話』の内容は日常的なもので、日清戦争後の学習書と比較すると、戦争と直接関連する内容は載せられていない。しかし、著者の赤峰が持っていた隣国の朝鮮との好というのは、具体的に把握すると、東アジアの長者である日本という国際政治的な地位に基づいたものあり、それは対等な関係での好ではなかったと言える。

また、『対話』は1882年壬午軍乱、1884年甲申政変の後、それらの事件の影響が及んでいる時期に書かれたものである。壬午軍乱と甲申政変により、朝鮮に対する清の干渉は強がっていた反面、日本の影響は弱化していた。とはいえ、貿易のような経済的側面に対する日本の影響は依然として存在していた⑦。そのような時代背景が『対話』の内容に反映されていると考える。要するに、日本の政治的影響力より経済的影響力が強がっていた時期であったため、その時期に出されていた韓国語学習書は、貿易や交易などに関する内容が中心であったのではないだろうか。韓国語学習書を分析する際、日清戦争のみならず、その以前の事件についても考慮する必要があると考える。

① 成玧妸「近代日本における朝鮮語会話学習の熱気―朝鮮語会話書ブームの実体―」(『アジア文化研究』25、2012)、73~75頁。

② 彦根正三『改正官員録 明治15年11月』(博公正三、1882)。

③ 岩橋小弥太「朝鮮語研究の沿革」(『民族と歴史』6-1、1921)、127頁。

④ はじめに注⑧、16頁。

⑤ 小川原正道「征韓と脱亜」(山口輝臣・福家崇洋編『思想史講義 明治篇Ⅰ』筑摩書房、2022)、130~131頁。

⑥ 寺内正毅関係文書研究会『寺内正毅関係文書』1(東京大学出版会、2019)、84~85頁。

⑦ 壬午軍乱と甲申事変が発生してから、日清戦争が始まるまでの間、経済的・貿易的な側面においても、日清間で競争が起きていた。甲申事変以降、清の政治的影響力が強くなったため、経済的な側面においても比較的に日本商人は不利であったが、釜山、元山、仁川などの開港場では日本商人が優勢を占めており、とりわけ穀物を取り扱っていた日本の貿易商は強い資本力を持っていた。韓国国史編纂委員会編『韓国史39 帝国主義の浸透と東学農民戦争』(韓国国史編纂委員会、1999)、169~170頁。

『対話』は、日本で最初に刊行された日・朝・英、3言語対照学習書として評価されている。著者の赤峰は、米国をはじめ、朝鮮、中国、台湾などに渡ったことがある、海外での経験を豊富に持っている人物である。また、彼は語学、政治、教育、宗教、言論など多方面にわたって活動していた。そのような履歴を持っている赤峰は、外交や通商業務に携わっていた朝鮮政府の官僚から協力を得、また欧米の会話書を参考した上で、『対話』を著述した。その内容は、主に日常生活で使われているものである。また、その話者は主に男性であるが、子供も登場している。それは、当時アジア固有の家父長的家制の影響と、欧米の会話書を参考した痕跡であると考えらえる。そして、『対話』は日清戦争以前に刊行されたものとして、その歴史的意味が与えられたが、赤峰個人の思想や、壬午軍乱と甲申政変による政治的、外交的、経済的な変化とも無関係ではないことにその歴史的意味があると考える。ところが、今回の分析では、他の多言語学習書との比較や対照などの検討が行われていなかったが、それは今後の課題としたい。

奈良文化財研究所

- 奈良県

奈良文化財研究所

- 奈良県