日本の将棋における仏教的要素

Buddhist Images in Japanese Shōgi Chess

奈良文化財研究所

- 奈良県

奈良文化財研究所

- 奈良県

謝辞

この研究調査は、ロシア教育科学省の国策プロジェクトFSUS-2024-0028「ロシアと東アジア諸国の国際関係における仏教の価値観の可能性」の枠組みの中で実施された。

日本の将棋における仏教的要素

日本国内外で知られている盤上遊戯の将棋は、世界中最も複雑なチェス型ゲームの一つである。遥かに遠い時代に創造されため、起源を正確に特定することは難しいが、古代インドのチェス「チャトランガ」や、中東・中央アジア・東アジアの論理的思考力を育む「シャトランジ」と多くの共通点を持っていることは明らかである。

将棋は、中国の象棋(シャンチー)や韓国の將棋(チャンギ) [1]と最も密接に関係しているとされる。多くの文化要素と同様に、大陸の技術が積極的に取り入れられた奈良時代に日本列島に伝わり、平安時代半ばごろに人気を集めた。この戦略的ゲームの目的は、自分の駒と相手から取った駒を使って相手の王(将軍)をさきに捕らえることだった。

初期の将棋に関しては、平安時代に初めて記録されており、現在知られている将棋は、その時代の将棋を基に発展していった。 [2] そのため、平安時代の歴史的、文化的、思想的、宗教的な要素が将棋に反映されているといえる。朝廷に仕える公家や知識人など上流階級の人々が、寺院で集まり将棋に興じたことは、将棋の成立と普及に繋がったと多くの先行研究が指摘している。移り変わりの結果、室町時代には、取った駒を再利用する持ち駒のルールが導入され、現在に近いかたちの将棋が確立された。この将棋の型は、400年以上にわたって公家から庶民まで、幅広い層の間で非常に人気があった。 [3]

その後、将棋をもっと複雑化して面白くする意志を反映するかたちで、より多くのマス目と駒を持つ将棋盤が発明された。鎌倉時代末期の百科事典『二中歴』によると、「平安大将棋」では13×13の盤、「大将棋」では15×15の盤、「中将棋」では12×12の盤が使用されたと記されている。鎌倉時代後期には、「大将棋」が発展し、「大大将棋」(17×17マス、192枚の駒)、「摩訶大大将棋」(19×19マス)、「泰将棋」(25×25マス、354枚の駒)などの型が出現した(『日本の将棋と文化展』図録(2014)、30–35頁、『世界のチェス将棋展』図録(2002)、21–27頁)。[4]

これらの形態に加えて、動物の駒を使った「子供将棋」や、盤なしの駒遊び、手のひらで行う駒遊びなど、数多くの型が発明、改良されてきた。 [5] 現在の日本では、9×9マスの盤上で、二人の対局者がそれぞれ20枚ずつの駒を持ち対戦する将棋が最も一般的である。

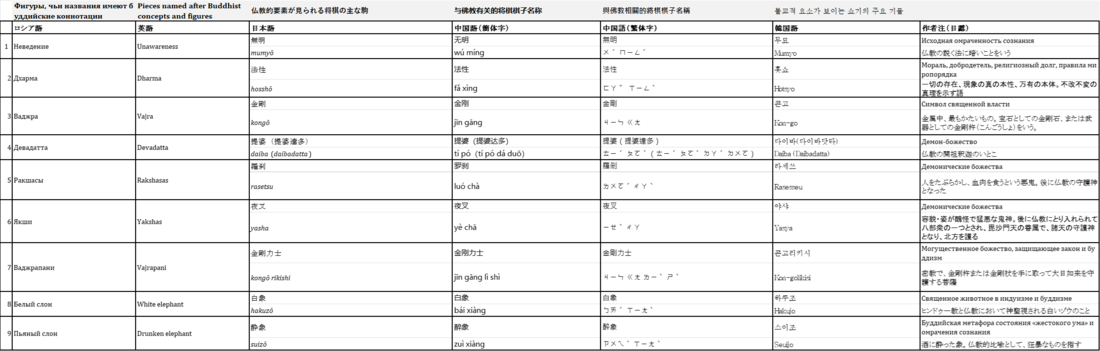

すべての将棋の種類に共通する特徴として、駒の名前が仏教に関わる人物・イメージ・伝説に由来する点が挙げられる。例えば、「無明」、「法性」、「金剛」などの概念や、釈迦に敵対した「提婆」や「羅刹」、「夜叉」といった鬼神、金剛力士(「力士」)という法と仏教を守る強力な神、「白象」 [6] などである。これらは、ゲームの成立時期における仏教思想の強い影響を反映している。例えば、「無明」という弱い駒が進むことで「法性」という非常に強い駒に変わるというルールは、とりわけ道徳的な意味合いを持っているといえる。 [7]

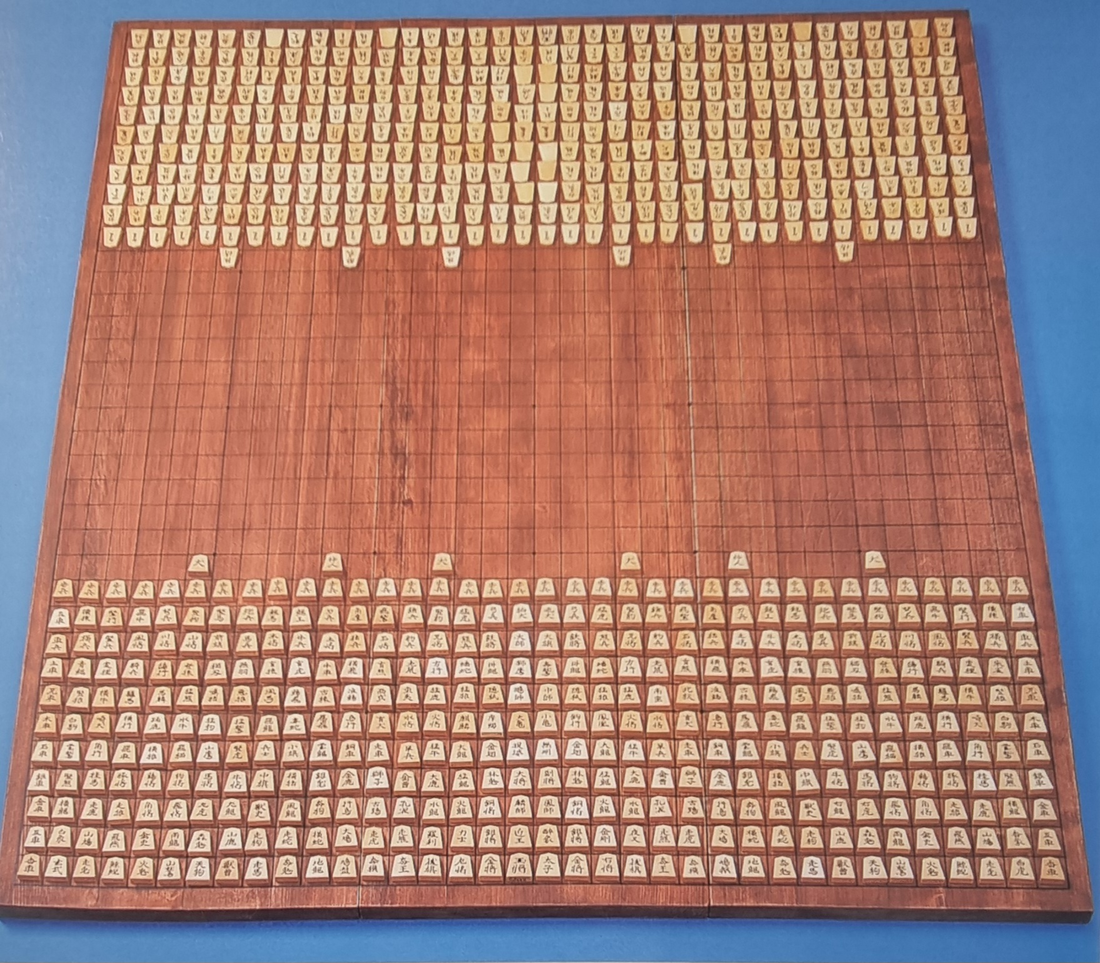

多くのマス目と駒を使う将棋の種類の中でも、「大局将棋」は特に興味深い型である。江戸時代末期 [8]に発明され、36×36マスの巨大な盤と209種類の804枚の駒を使用する。それぞれ402枚の駒を持ち、対局を終わらせるには数千手を

要する。[9]

図1 大局将棋の盤と駒 [10]

これほど多くの駒を管理し覚えやすくするために、駒の名称として動物 [11]や仏教の概念・鬼神の名前が使われたと考えられる。それは、人間の特性として見慣れたものや概念は、抽象的なものより記憶しやすいからであろう。[12]

特に興味深い駒の一つは、仏教の強い影響が見られる「酔象」である。大きな寺院は知識人や貴族が集まる場所であったため、多くの知的娯楽が生まれた場所でもあった。 [13] その中で、将棋に興じていた人々がその単調さを和らげようとした結果、「酔象」という駒が平安将棋に加えられた可能性がある。[14]

仏教は、古墳時代に日本に伝来し、平安時代には国教として定着した。それとともに、仏教の経典などが大陸から海上を通して日本列島に来た。経典の中には釈迦伝記の中国語訳『仏所行讃』 [15] もあり、日本で急速に広まった。 [16]

『仏所行讃』の一章の「酔象」(狂象または酔象)は、釈迦が弟子と共に布教の旅をしていたときの有名なエピソードを描いている。弟子であり従兄弟でもあった提婆達多は、釈迦の名声を妬み、害そうとした。提婆達多は山から大きな岩を転がして釈迦を狙ったが、岩は釈迦に近づくと二つに割れた。 [17] 今度は、提婆達多は象にお酒を飲ませて街に放ち、暴れさせた。激怒して街を暴れ回っていた象が、多くの人々を殺し踏みつけた。しかし、釈迦に近づいたとき、その教えに従い、静まり、釈迦に危害を加えることはなかった。伝説によると、象は釈迦の足元にひれ伏し、その教えに従ったという。

そのことにより、「酔象」という表現は、「激しい怒りにより感情や行動を制御できない」という仏教的な比喩として再解釈された。この物語が仏教寺院の壁によく描かれたため、僧侶たちは酔象の物語を、信者に教えを解く説法でしばしば使ったのではないかと思われる。

将棋のルール上、「大将棋」では「酔象」の駒は大きな利点を持っている。それは、強力で威厳のある動物に対する畏敬の念の影響もあり、激しい怒りによってすべてを破壊したという仏教の教訓的な物語の影響もある。「大将棋」のルールでは、「酔象」の駒は、7方向に1マス進むことができるが、後ろに「酔象」を抑える仏陀がいるはずということで、後退することはできない。

このように、日本の伝統的な遊戯である将棋は、過去の歴史的文化的現象を研究と解釈するための大きな可能性を秘めた資料だといえる。数世紀にわたって、仏教の道徳と価値観が思想において重要な役割を果たしている。さらに最も注目すべきは、それが現在もなお日本国外で広く親しまれているということである。

注

[1]詳しくヴォイティシェク(2011)を参照。

[2]その証拠となるのは、1993年と2013年に奈良市の史跡・興福寺旧境内の発掘調査で、習書木簡や題箋軸とともに出土した将棋駒である。1993年の発掘調査では、天喜六年(1058年)銘の題箋軸とともに15個の将棋駒が発見され、2013年の発掘調査では、承徳二年(1098年)銘の題箋軸とともに12個の将棋駒が出土した。出土した将棋駒に残る墨跡から、「王将」「金将」「銀将」「歩兵」「酔象」「桂馬」などの駒が特定できた。各駒の形状や法量は不揃いで、長さは2.1~6.6センチ、幅は1.2~2.4センチ、厚さは0.2~0.5センチ だった。樹種はスギとヒノキとみられる。いくつかの駒は、同一人物によって制作された可能性がある(大阪商業大学エンターテインメント産業研究所編(2002)『日本の将棋と文化展』、4-5頁、なら歴史芸術文化村(2025)奈良県指定の文化財 : 未来へつなぐリレー』、20頁)。

[3]前掲『日本の将棋と文化展』(2002)、2頁。

[4]ルールも型によって異なっていた。駒の最初の配置なども、隣接して配置するか、ゲームを複雑化し面白くするために空白を置くかなどの違いがあった。マスと駒が多い型は、ルールの展開を考え直すために作られていたのではないかと考えられている。

[5]将棋の発展の中で、駒をサイコロとして使う型も出現した。例えば、盤の中心まで進み、将軍を捉え、駒をもとのマスに戻す「お宮参り」や、目的まで速やかに駒を移さなければならない「回り将棋」、9個の駒を、交互に一マスずつ進め、早く敵陣地に駒を並べ終えたほうを勝ちとする「飛び将棋」や、盤なしで将棋の駒のみ用いる石川県の「ごいた」などがある(高橋(2020)、3-5頁)。

[6]白い像は現代でも仏教とヒンドゥー教において霊獣の一つで、天皇の象徴の一つ。摩耶夫人は六牙の白象が右の脇から胎内に入る夢を見て懐妊したという説話もある。

[7]前掲『日本の将棋と文化展』(2002)、32–35頁。

[8]1990年代に梅林勲氏が有名な将棋の一家の資料、『大橋家文書』において「大局将棋」に関する記述を見つけた。その記述に基づいて大阪商業大学アミューズメント商業研究所がコレクション版の「大局将棋」を製作した。現在は大学博物において見ることができる(著者が2024年7月に来館して鑑賞した)。

[9]大阪商業大学が開催した将棋大会では、将棋のプロが「大局将棋」で勝負をした。勝負は、睡眠と食事休憩を挟んで3日間もかかった。その映像記録が残っている(『大局将棋「トリビアの泉」』、URL: https://www.youtube.com/watch?v=V5u-OjlOpaM (アクセス2024年7月24日)

[10]図1:「大局将棋」(たいきょくしょうぎ)の盤と駒。江戸時代(1603–1868)末期に発明され、大阪商業大学エンターテインメント産業研究所の研究者によって再現された。36×36マスの巨大な盤と209種類の駒、合計804枚が使用される。大阪商業大学エンターテインメント産業研究所の日本および世界の遊戯博物館の資料。

[11]数十個の駒が動物の名称を持っている。例えば、「獅子」、ヘビの「毒蛇」「蟠蛇」など、トラの「竪虎」「猛虎」など、サルの「古猿」「登猿」など、イヌの「犬」「狛犬」など、ネコの「飛猫」「猫刄」、シカの「山鹿」「踊鹿」など、「牛将」、オオカミの「走狼」「「横狼」、ハトの「山鳩」「大鳩」、「飛燕」、「孔雀」、ワシの「山鷲」「雲鷲」など、タカの「山鷹」「角鷹」など、クマの「走熊」「盲熊」など、ウサギの「走兎」と「銀兎」、ウマの「風馬」「竪馬」など、カメの「小亀」「大亀」、ヒョウの「猛豹」「竪豹」など、「老鼠」、「鯨鯢」、「奔獏」などの駒があった。実在する動物以外には、神話などに出てくる竜や朱雀、天狗もあるのは興味深い。また、戦争に関連のある戦略的ゲームらしい「歩兵」や「中旗」、「飛車」、「金将」、「銀将」、「鉄将」の駒もある。その他、大局将棋でも他の将棋の種類でも使われたのは、古代中国の外国人の概念を表している部族の名称である。例えば、古代モンゴル系部族やタングート系の部族の「西戎」や、「東夷」、「北狄」「南蛮」という駒がある。それらの部族とは漢民族が長い間関係を持っていたため、上記の名称・概念の定義が移ろい、他の言語にも移り、定着した。重要なのは、その駒を扱っている将棋の型では、その駒の配置が古代の部族の攻撃が予想されていた方角に従っていていることである。お互い近くに配置され、「西戎」と「東夷」は盤の左側、「北狄」と「南蛮」は盤の右側にある。その12と配置によって、攻撃がしやすい方向も決まっている。

[12]「香」・「香車」という駒もあり、香を重宝する人々の思いがうかがえる。

[13]日本の寺院では将棋だけでなく、双六も発展していった。「南無阿弥陀仏」と書かれているサイコロを転がし、煩悩を捨て悟りに至るために駒を地獄六道から極楽浄土を目指し動かす双六の一種は、浄土宗のもとで広められた。著者も浄土双六の復元版を所持している。

[14]将棋の原型には「酔象」の駒はなかった。さらに、「平安将棋」にもなかったとされている。おそらく、鎌倉時代に出現して、「大将棋」や「中将棋」、「小将棋」、「摩訶大大棋」、「泰将棋」、「大局将棋」に使われ始めたと考えられる。しかし、1993年の興福寺の発掘調査では1058年の「酔象」の駒が見つかったため、平安時代に「平安将棋」や「平安大将棋」に用いられていたという指摘がある。日本遊戯を専門としていた人類学者の増川(2000、69-74頁)によると、16世紀には既に「酔象」を用いる将棋と用いない将棋の型があり、用いない型の方が多かったそうである。記録によると、将棋を嗜んでいた後奈良天皇は「酔象」を「小将棋」に用いないという命令を出している。そして、現代でも「酔象」の駒はない。どうであれ、興福寺での発掘調査の成果は、将棋の発展に関する研究に大きな影響を与えた。

[15]『仏所行讃』は『ブッダチャリタ』(2世紀)の中国語訳。『ブッダチャリタ』とは、仏教僧である馬鳴(アシュヴァゴーシャ)の著作とされる仏教叙事詩で、28章からなる。中国語訳やチベット語訳がある。「酔象」は第21章の題目である。

[16]前掲『日本の将棋と文化展』(2002)、35頁。

[17]伝説によると、その岩の破片がやはり釈迦の足に血が出るほどの傷をつけた。それが、釈迦に対する提婆達多の罪の一つになっており、他にも犯行しているため、生きながら無間地獄に落ちたと言われている。しかし、「法華経」提婆達多品第十二では、提婆達多は前世のときに釈迦仏に教えを説いたと語り、無量劫のあとに天皇如来になった。それによると、悪人でも成仏できるということがわかる。悪人の成仏は、のちの日本仏教、特に鎌倉時代以降の仏教に大きな影響を与え、それが禅・念仏・日蓮の各宗で見られる。例えば、ある仏教経典の中では、提婆達多が浄土教を築いた15人の聖者の一人だったと記されている(聖教新聞 URL: https://www.seikyoonline.com/commentary/?word=提婆達多 (2024年7月24日閲覧)

参考文献

1.Войтишек Е. Э. Игровые традиции в духовной культуре стран Восточной Азии (Китай, Япония, Корея). Новосибирск: изд-во Новосибирского госуниверситета, 2011. 2-е изд., испр. и дополн. 311 с., 44 с. илл.(ヴォイティシェク, E.E. 『東アジア諸国(中国、日本、韓国)の精神文化における遊戯の伝統』、ノヴォシビルスク:ノヴォシビルスク国立大学出版、2011年。第2版、修正版、全311ページ、44ページの図版。)

2. 増川宏一(2000)『将棋の駒はなぜ40枚か』集英社新書、69–74頁

3. 大阪商業大学エンターテインメント産業研究所(2014)『日本の将棋と文化展』特別版第13号

4. 大阪商業大学エンターテインメント産業研究所(2002)『世界のチェス将棋展』特別版第1号

5. 高橋浩徳(2020)『伝統ゲーム大事典―子供から大人まであそべる世界の遊戯―』朝倉書店

6. なら歴史芸術文化村(2025)『奈良県指定の文化財 : 未来へつなぐリレー』

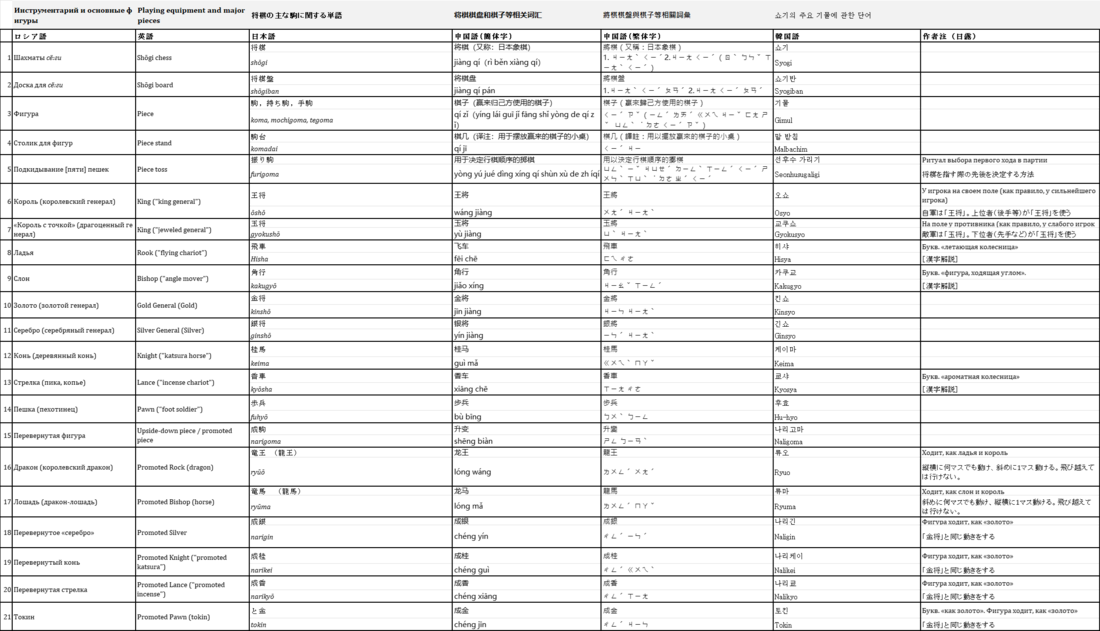

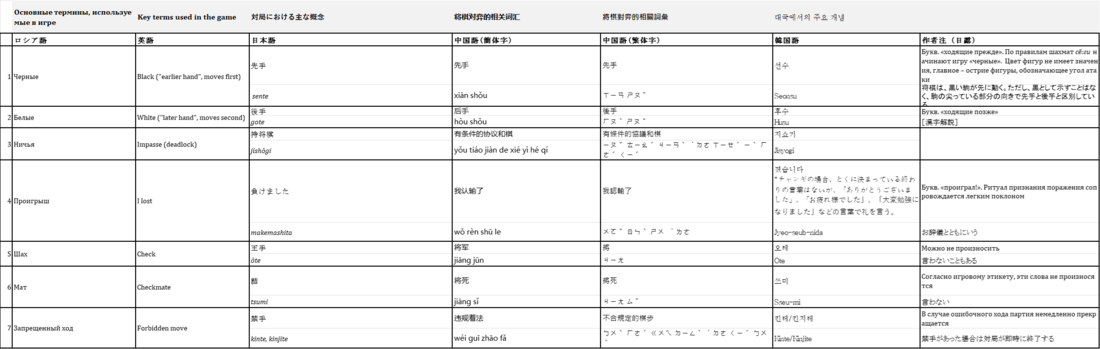

将棋のロシア語・英語・日本語・中国語(簡・繫)・韓国語用語集

凡例

※(表の多言語化について)原稿の執筆者が作成した露英の表を、奈良文化財研究所の多言語化チームが英語とロシア語を校正し、韓国語と中国語を追加し、作者注の日本語訳を行った。

※(韓国語参照)本対訳表は翻訳業務の一環として作成されたものであり、確定版ではない。韓国にも「장기(チャンギ・將棋)」というボードゲームがある。しかし、日本の将棋と韓国のチャンギは、駒の名やルールなどで異なる点が多い。したがって、本対訳表を作成する際、駒の名やルールなどは、日本語の発音をそのままハングルで表記した。また、日本固有の将棋や日本にしかない将棋の種類については、日本語の発音をそのままハングルで表記した。なお、発音のローマ字表記は、韓国の国立国語院の「国語のローマ字表記法」に基づいて作成した。

出典:韓国国立国語院「国語のローマ字表記法」https://korean.go.kr/kornorms/regltn/regltnView.do?regltn_code=0004®ltn_no=444#a444(2025年3月24日閲覧確認)

※(中国語参照)本対訳表は翻訳業務の一環として作成されたものであり、確定版ではない。中国起源のボードゲーム「象棋(シャンチー)」は、現在中国周辺地域で広く普及しているが、その駒の名称やルールは将棋とは大きく異なる。そのため、本対訳表の作成にあたっては、原則として駒およびゲームの名称には日本語の漢字表記を使用し、簡体字中国語および繁体字中国語の標準漢字に適宜置き換える方針とした。また、将棋のルールに関する用語については、国際チェス連盟 (FIDE) が公表したチェス規則を参考にした。具体的には、簡体字中国語版(朱家琪編『FIDE-国际象棋规则』、2023年1月1日施行)および繁体字中国語版(劉格非・岳葳仲訳『西洋棋規則』、2004年10月に開催された第75回FIDE総会で公表された規則の2007年翻訳版)を参照し、「成駒」「王手」「詰」「禁手」の訳語にはチェスの用語を転用した。さらに、将棋特有の概念であり、日本語の漢字表記では意味が伝わりにくい「駒台」「振り駒」および「持将棋」については、意訳を採用することとした。

※(作者注の露日翻訳)仏教のイメージの表は、JapanKnowledgeに掲載されいている『日本国語大辞典』と『デジタル大辞泉』を参考にしている。

※ 対訳集の活用に関しては、Excelファイルのご利用をおすすめする(Excelファイルをダウンロード)

将棋の主な駒に関する単語

対局における主な概念

最も有名な将棋の種類

仏教的要素が見られる将棋の駒