淡路市所在黒谷城跡でのデジタル踏査の実践

Practice of Degital survey and field survey at KUROTANI castle in Awaji city

奈良文化財研究所

- 奈良県

奈良文化財研究所

- 奈良県

1.はじめに

本稿は、淡路市教育委員会の工藤祥子氏・伊藤宏幸氏と兵庫県立考古博物館の永惠裕和が兵庫県淡路市で実施したデジタル踏査の実践報告である。近年、各都道府県において点群データの整備公開が進み、点群データだけではなく、そこから作成した高精度DEMの公開も進んでいる。

今回は具体的な事例の報告であるが、今後都道府県でのデータ整備が進めば、今回実施した手法は全国どこでも実施可能な、分布調査(予備調査)の手法である。このような取り組みが進むことを期待し、本稿のはじめに、としたい。

なお、本稿は永惠と工藤氏の共同で作成した。そのため、文末に執筆者の名前を記述する。(以上、永惠)

2.調査に至る経緯

本市では、弥生時代の国史跡五斗長垣内遺跡を拠点に、遺跡の維持・管理をはじめ、それに関連した文化財調査などをボランティアグループ「五斗長の風」とともに実施している。今年度のミニ企画展示のテーマ「知られざる五斗長の古代・中世」の調査の一環として山城の調査を実施することとなった。調査の対象となった黒谷城跡は、五斗長垣内遺跡の所在する五斗長地域がかつて属していた旧黒谷村に伝承が残る中世の山城であり、文献資料には記載されているものの、旧北淡町による分布調査では確認されていなかった遺跡である。

3.文献資料や古地図を用いた予察

(1)淡路市教育委員会での作業

ボランティアグループとの調査を、まず文献資料と古地図を対象に行った。安政4年(1857)成立の『味地草』は、当時の村ごとに石高、名所・旧跡、伝承、字名などが記載されている淡路国の地誌である。旧黒谷村の記載のなかに「古塁」の項があり、「地名城乃背と云、村の寅卯の方にして愛宕山より高き所、八方を眼下に見る、頂上平地稀也、近村城主の物見櫓の有ならんと云、今僅、石垣存す、古城主姓名詳ならず」とあった。また、「城の背 赤松、新開、柚平(ゆのひら)、各護国寺の東を云」「東谷 城の背より二丁許裾の谷を云」などの記載を確認することができた。つまり『味地草』によると「城之背」という地名が残っていて、村の中心地から、東北東にあって、愛宕山より109mほど高い位置にあり、頂上の平地に造成した痕跡と石垣がわずかばかり残っている状況である。近村の領主の物見櫓ともいわれるものの城主の詳細は不明。また、赤松・新開・柚平を城の谷と呼んでいた。そして、城の背より218mほど山裾に東の谷があるということであった。

つぎに、天保7年(1836)の古地図を調査すると、城の場所は描かれていなかったももの、「愛宕社」と「東谷」、そして城の谷と呼ばれていた「赤松」「柚ノ平」の位置が知ることができ、地形や『味地草』の記載と照らし合わせて、城跡のおおよその候補地を比定した。

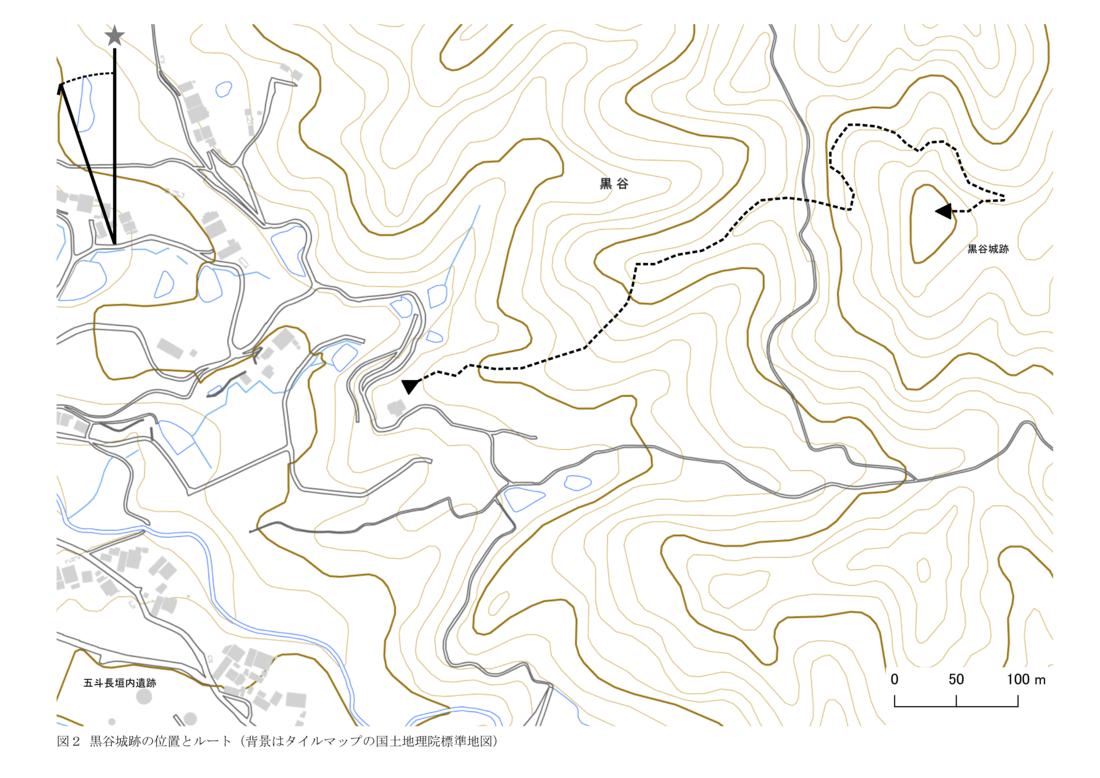

つぎに、国土地理院の地図で候補地を確認すると標高408mの山が現地にあることを確認した。現地調査をするにあたり、城の形と城の範囲を絞りこむ必要があり、永惠氏に山城調査の指導を仰ぐこととなった。踏査に先立ち、登り口の検討のため、地域住民へ聞き取り調査を実施したが、踏査可能なルートを見つけることはできなかった。そのため、遺跡立体図の作成にあたっては、遺跡の範囲の絞り込みに加え、登り口の候補範囲を含めて作成を依頼した。(以上、工藤)

(2)デジタル踏査ー遺跡立体図の作成と現地踏査ー

市教委からの要請を受け、兵庫県立考古博物館の永惠が、デジタル踏査・現地踏査を共に行った。具体的な方法は、①黒谷城跡と考えられる地点の遺跡立体図の作成、②遺跡立体図上での遺跡の範囲の絞り込みとルートの選定、③現地踏査、④現地での縄張図の作成、の4つである。

①遺跡立体図の作成

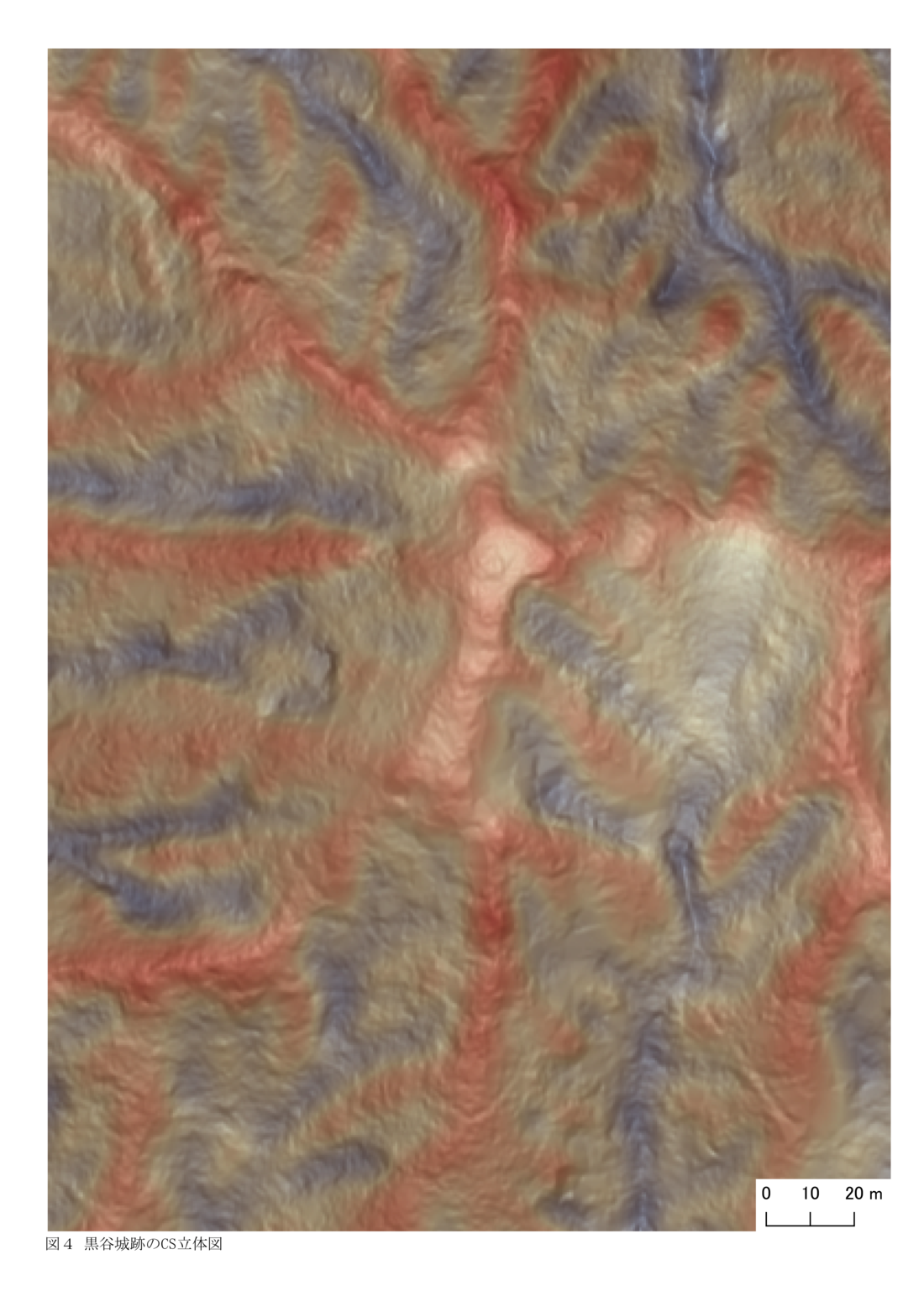

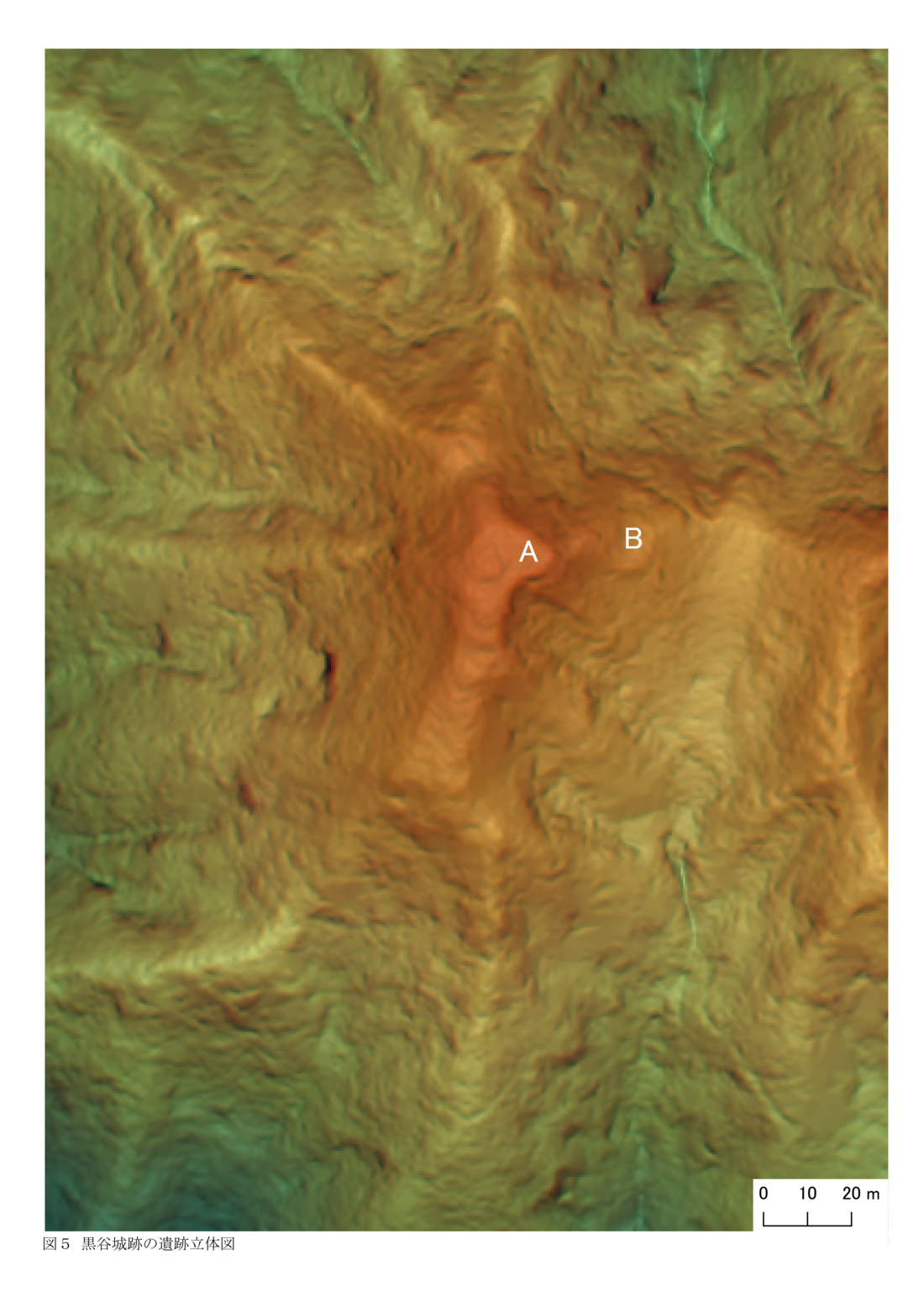

市教委から要請のあった範囲について、G空間情報センターに登録されている「兵庫県50cm」のうち、「CS立体図/標高ラスター」を用いて、遺跡立体図を作成した。この際、遺跡の範囲が明確ではなかったため、山頂部のみではなく、山麓部も含めて比較的大きな範囲で遺跡立体図を作成した(図3)。

②遺跡の範囲の絞り込みとルート選定

作成した遺跡立体図から、遺跡の範囲の絞り込みと、当該地点へとつながるルートの選定を行った。なお、ルート選定にあたっては、淡路市教委の工藤氏・伊藤氏とオンライン会議で検討し、現地踏査前に、ルートの確認と一部伐開を実施した。

図4~5に県CS立体図と、今回作成した遺跡立体図を併置する。CS立体図では、山頂部に曲輪と考えられる平坦面が複数あることが確認できた(図5A)。当該箇所を遺跡立体図でみると、CS立体図と同様に山頂部で複数の平坦面があることがわかった。それに加えて、山頂部から伸びる東側尾根において、方形の平坦面(図5B)があることが判明した。堀切や土塁についてはCS立体図・遺跡立体図ともに図中では確認できなかった。

③現地踏査

令和6年11月28日に、淡路市教育委員会と現地踏査を実施した。図中Bまで車で移動し、そこから、選定したルートを徒歩で踏査した。踏査には、永惠・淡路市教育委員会職員の工藤氏・伊藤氏、沖悠矢氏、庄司博海氏に加え、国指定史跡五斗長垣内遺跡のボランティアグループである「五斗長の風」のメンバー(小川悦史氏、田中佑幸氏、谷池精華氏、仲野一夫氏、西野邦男氏、廣田利幸氏)も加わった。

現地踏査の結果、CS立体図・遺跡立体図で把握した黒谷城跡と考えられる範囲で複数の平坦面群を確認した。平坦面群は基本的に山頂部に位置し、また平坦面群の周囲は急峻な傾斜となっていること、平坦面内部では(遺物も採集できていないが)いぶし瓦などの堂宇建築に伴うものもなく、植林作業に伴うような現代工作物やゴミ等も認められなかったことから、当該平坦面群や急峻な傾斜はそれぞれ曲輪群とそれを囲む切岸と考えられ、当該遺跡が城館遺跡であると判断できた。

④現地での縄張図作成

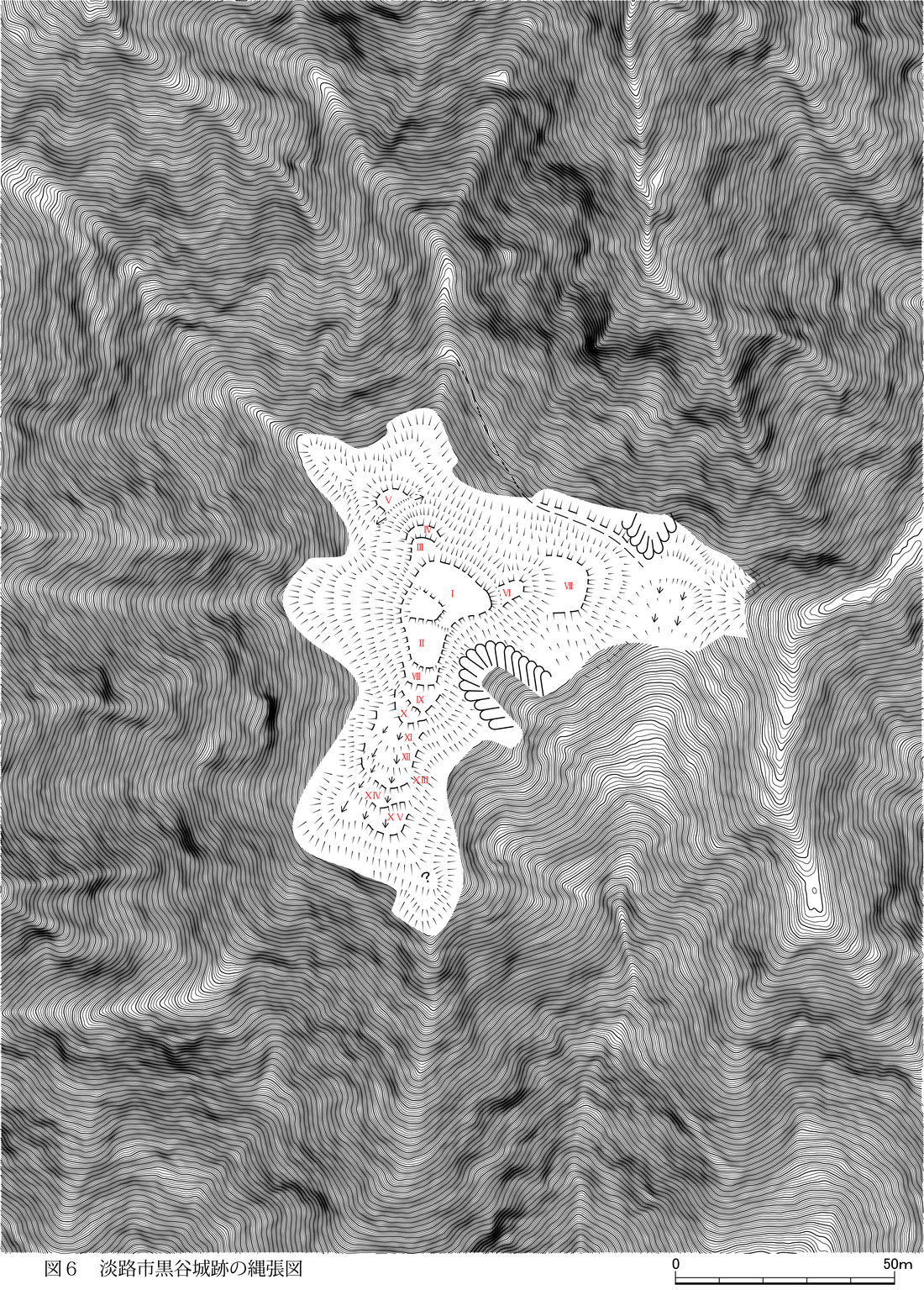

上記のような遺構が確認できたことから、黒谷城跡で縄張図の作成を行った。遺跡立体図を下敷きに、マイラー方眼紙を重ね、コンパスとレーザー測距器にて角度と距離を測定し、S=1/1,000で作図を行った(図6)。作業に要した時間は約1時間半である。

4.見つかった遺跡の概要

(1)黒谷城跡の遺構

黒谷城跡は、南北方向に伸びる尾根の頂部を中心に広がる。主郭は、尾根の最高所に位置し周囲は切岸で囲繞している。この切岸は急峻であり、後述する3方向の尾根以外には登攀が容易な箇所はない。主郭内部は基本的に平坦であり、井戸と考えられるような円形の窪みや土塁のような高まりは確認できなかった。この主郭の中央部やや西よりで、平面形が方形を呈する高さ0.5mの土壇が存在する。この土壇の西側で土壇の南辺と同じ向きで東西方向に段差(区画)があり、主郭内部を分割している。

このことから、この土壇は後世の改変(廃城時以後の工作物)ではなく、黒谷城跡に伴う櫓台であると考えられる。この主郭から、北部・東部・南部の尾根続きに曲輪群が続く。

北側尾根には、少なくとも3つの曲輪群が続く。このうちⅢ郭の切岸が傾斜も急で距離も長い。このⅢ郭切岸直下でⅤ郭との間が、尾根を横断するように東西方向に溝状に凹む。この凹みは、その両端部でそれぞれの斜面に向かって溝状に落ち込むことから、城域を画する堀切である可能性が高い。

東側尾根には2つの曲輪群が続く。このうちⅦ郭は平面形が台形を呈し、主郭に次ぐ面積を持つ。Ⅲ~Ⅴ郭と異なり堀切は確認できなかったが、切岸が大きく伸びること、この切岸より南側は緩やかな傾斜を持つ自然の鞍部であったことから、ここまでが城域であると判断できる。

南側尾根には、主郭から連続して階段状に並ぶ小曲輪群が続く。Ⅷ~Ⅹまでは切岸の傾斜も明瞭であるが、Ⅺ~ⅩⅤ郭は切岸の傾斜も緩やかになり、また曲輪内部の削平も甘く、南側へと傾斜している。ただし、ⅩⅤ郭以南では尾根が続くにもかかわらず、曲輪と考えられる平坦面も確認できなかった。

なお、遺物について現地を複数人で踏査したにも関わらず、採集できなかった。

(2)黒谷城跡の評価

①土塁や虎口を持たず、曲輪と切岸からなる築城技術

黒谷城跡は、踏査の結果、複数の曲輪群と切岸、主郭内部の櫓台1基、1条の堀切から構成されている。前項の繰り返しになるが、地表面観察では土塁や虎口、畝状竪堀群を確認することができなかった。また、櫓台については、主郭の縁辺部や尾根続きの直上などの地点には位置せず、主郭の中央部やや西寄りの地点に独立して設けられている。

淡路国内の城館跡では、一般的に戦国期後半(16世紀後半)に発達されると学史上理解されている遺構群があまり見いだせないことが指摘されてきた(山本1975・宮本1995・山上2023)。この要因として、戦国期を通じて大規模な国内での戦闘がなかったことや外部勢力による圧力を長期間受けなかった(戦国期最大の外圧として織豊政権の侵入が挙げられるが、わずか数日で国内を制圧されている)ことが挙げられる。

黒谷城跡も、地表面観察から判断した遺構群については、これらの研究史上の理解と合致するものであり、戦国期後半以前に築城された可能性が高いと考えられる。また黒谷城跡の平面構造からは、戦国期後半を特徴づけるものが無いため、築城主体が持ち得た築城技術は、淡路国内のそれから突出するものではない。これらの特徴を勘案すると、黒谷城跡の築城主体は、織豊政権などの外部勢力を比定することはできない。

②集落から離れている地点に所在する

黒谷城跡の所在する山頂の標高は408m、山麓部からの比高は訳200mとなる。山麓部から距離が隔たっており、山崩れ等の影響を受けにくい尾根筋を通った場合でも、主郭まで40~1時間程度かかる。①で触れたように黒谷城跡の築城主体は在地領主である可能性が高いとするならば、いわゆる「詰城」と評価することは難しい。付言すれば、城域の面積も他の淡路国内の城館跡に比べ突出したものではないことからは、在地領主の中でも国内での有力な層の出身とは考え難い。

これらのことを勘案するならば、黒谷城跡は、在地領主が独力で築いたものというよりも、淡路国内の有力な在地領主(安宅氏や菅氏)によって築城された拠点の1つと評価することができる。

地表面観察から、黒谷城跡の評価を行ってきたが、この城館遺跡が地元伝承も無く忘れさられていた事実も、特筆すべき特徴である。昭和35年から始まった文化財保護委員会主導による都道府県単位の『全国遺跡地図』の作成や、1980年代から同じく文化庁主導で始まった都道府県単位での『中世城館悉皆調査』によって、各地に残る中世城館跡の把握が進み、兵庫県内では1980年代後半には県内に所在する城館遺跡の把握・周知化が取り組まれていた。

また、高度経済成長を踏まえた全国的な国土開発による発掘調査の増加に伴い、埋蔵文化財を主とする文化財専門職員の配置が進んできた90年代には、各地で開発との調整のため県内各地で分布調査が多数実施され、それぞれの自治体の域内において、遺跡の把握・周知が進んできた。

この分布調査にあたっては、特にその草創期では地域の伝承や近世地誌、郷土史家が編纂した地誌などを基点として、踏査が行われることが多い。

そのようななかで、本稿で取り上げた黒谷城跡は何ら地元伝承がない中で、その存在が忘却されていた城館遺跡である。三田市では地元伝承がない城館遺跡が、その平面構造から明確に織豊政権が築城した陣城と認識できるものがあり、伝承がないこと=短期的な利用かつ外部勢力が城主という構図を見出したが(多田1994)、この事例を敷衍するならば、築城主体こそ外部勢力ではないものの、黒谷城跡は淡路国内の何等かの軍事的緊張の中で、純粋に軍事的な必要性から臨時に築城されたということが推測でき、先の平面構造や立地の特徴から推定した築城主体像の蓋然性を補強する。(以上、永惠)

5.今回の取組について

(1)淡路市における今回の調査手法の有効性について

本市に所在する城館跡で兵庫県遺跡地図に登載されている数は29遺跡であり、そのほとんどが現地踏査の実施がなされておらず、遺跡の範囲も確定されていないのが現状である。その理由は、すでに指摘されているように、開発工事が行われない限り、現地踏査は人員や予算などの問題から実施されにくいことに加え、昨今、山間部の管理がなされなくなったこと、獣害被害対策としての柵の設置などで、かつて利用していた登り口からの入山が不可能になるなど、踏査にかかる労力の増加や職員の安全性の確保などがあげられる。既登載の遺跡でこのような状況であるので、ましてや今回調査した黒谷城跡のような遺跡地図に未登載となると現地踏査の実施は非常に困難といえる。

今回の黒谷城跡の踏査は、遺跡立体図の活用を遺跡の範囲の絞り込みに加え、踏査ルートの選定も含めて行うことができたため、これまでの踏査方法に比較して、非常に効率的かつ安全に実施することができた事例といえるだろう。黒谷城跡は、行政手続きを行い、周知の埋蔵文化財包蔵地として遺跡地図に登載予定である。今回は、地方自治体におけるデジタル踏査の有効性を示すことができた事例として評価でき、今後も未発見の遺跡踏査への活用に期待したいところである。(以上、工藤)

(2)予備調査の重要性とデジタル技術

今回の取組は、第1~2章で述べた通り、淡路市教育委員会からの働きかけによることが、すべてのキックオフとなっている。淡路市教育委員会では、令和3年度に文化財保存活用地域計画を策定し、その計画の基づき、未指定・指定に関わらず、域内に所在する文化財の把握・周知・保存・活用を進めている。その動きの中で、今回の黒谷城跡の発見と現地踏査となった。

考古学という学問や、その学問的手法を援用した本邦の埋蔵文化財保護行政にあっては、80年代後半から90年代にかけての国土開発に連動して、急速に本発掘調査件数が伸び、「記録保存」に代表される発掘偏重の保護施策が重視されてきた。

もちろん多量の発掘調査によって得られた大量の知見や個々の専門職員の経験蓄積によって、発掘調査後の姿から「逆算して」地表面観察を行うことが可能となったことも事実である。しかし、2020年代なかばにあって、その時代を担い、支えた世代が退職しているのも事実である。公共事業による大型発掘事業が減少している中で、これらの知見や経験は継承しにくくなっている。

そうだからこそ、筆者(永惠)が主張していることであるが、発掘調査前の予備調査の重要性を再評価しなければならない(永惠2023)。

「掘ればわかる」ことは遺跡の調査に対して、埋没しているという状態が持つ特性としてつとに著名な言葉であるが、「掘ってもわからなかった」場合にどうするか/どうなるかという点については往々にして言及がない。これも言い古された言葉であるが「発掘調査は1回限りの実験であり再実験が行えない」ものであり、だからこそ本来現状保存が望ましい遺跡を、「記録保存」するために、埋蔵文化財保護行政では発掘調査を行っている。

厳しい言い方をするなら、「掘ればわかる」という言葉は大量の発掘調査があった時代を経験した世代の驕りと、筆者は捉えている。適切な発掘調査を行うためには、事前の予備調査が不可欠であり、たとえ地表面観察であっても、(技術上)できうる限りの調査・検討を行うことが、適切な発掘調査の実施に先立って求められる。

発掘調査はあくまでも手段であって目的ではなく、我々文化財専門職員も文化財保護と活用を行うことが、専門職員としての任務である。発掘調査手法の精度向上だけではなく、そこに至るまでの予備調査の精度を同時に向上させることが、よりより文化財の保護と活用につながる。本稿で報告したデジタル踏査はまさにその方法である。(以上、永惠)

【参考文献】

山本幸夫1975「中世城郭の研究」『淡路考古学研究会誌』創刊号

多田暢久1994「織豊系城郭の地元での伝わり方」『歴史と神戸』33号

宮本誠二1995「中世城館遺構からみた淡路の権力構造」城郭談話会編『淡路洲本城』

山上雅弘2023「阿波・淡路の水軍と城郭(海城)」「鳴門の渦潮」調査研究プロジェクト実行委員会編『「鳴門の渦潮」と淡路島の文化遺産』

永惠裕和2023「遺跡の地形判読・記録のための、遺跡立体図・縄張図の作成」『奈良文化財研究所研究報告40 遺跡踏査とデジタル技術』