考古遺物の記録における本質的課題とその解決へのプロセス

Essential issues in recording archaeological remains and the process for solving them

奈良文化財研究所

- 奈良県

奈良文化財研究所

- 奈良県

要旨

筆者は、自身が経営する株式会社ラングの研究開発の中で、これまでに考古資料に特化した3Dデータの視覚化技術「PEAKIT」の開発、考古遺物用の3Dスキャナー「SOMA」の開発などを行なってきた。本稿では記録保存における課題を整理するとともに、新しい技術をどのように考古学の現場に実装し、学界全体で最大の効果を生みだしていくか、具体的な戦略について検討する。

1. はじめに

筆者は株式会社ラングという企業を経営している。ラングは今からちょうど20年前の2003年に、岩手大学発ベンチャーとして起こした企業である。起業からこれまでに考古資料の3D計測や実測図作成の受託を行ないつつ、考古資料の記録保存に関連した技術開発に取り組んできた。本稿ではラングの課題設定、そしてそれらを解決するために行なってきた研究開発や事業展開について紹介する。

2. 矛盾への着眼

筆者は1990年代に大学、大学院で考古学(石器時代)を専攻していた。1990年代当時の石器研究の動向は、石器石材の原産地遺跡の調査が進み、それまでの技術論、編年論から、石材論へと議論の中心が移った時期であった。石材研究は、複数遺跡間における石器製作工程の偏在性に着目する研究である。例えばA遺跡には石器製作の前半工程が認められ、B遺跡には後半工程が認められる場合、A遺跡からB遺跡に石材が移動したという推定が成り立つ。こうしたモノの移動から、ヒトの営みを明らかにしようとする研究である。

遺跡間における石器製作工程の偏在性を明らかにするには、道具として仕上げられた石器だけでなく、石器を作る過程で生じる石片を含めた資料群全てを対象とし、器種組成や計測値(長/幅/厚/重)をもとに遺跡ごとの統計量をとる。その統計量を比較することで石材の移動の方向性を推定する。当時の筆者は、こうした統計量をもとにした分析を重ね、それが石材流通の解明に有効な方法であると認識してはいたものの、間もなくこの研究を断念することになる。その理由は、製作残滓を含めた膨大な数の資料を対象とするため、ひとたび資料調査のために現地を訪れると再整理に匹敵するほどの長期滞在が必要となり、一介の学生の立場ではこれにかかる調査費用を賄うことができなかったためである。

こうした経験を通して、現状の記録保存のあり方、情報公開のあり方に疑問をもつことになる。当時の筆者は、多くの考古学徒同様、遺跡調査や石器実測のアルバイトをしながら「記録の作り手」として生計を立てていたが、いざ「記録の使い手」の立場になると、自分が苦心して作る現状の報告書のフォーマットには、自分の研究に必要な情報がほとんど含まれていないという矛盾を痛感するのである。

3. 情報の質的捨象と量的捨象

実測図は、曲面で構成される立体物から特定の情報を「線」として「抽出」した図である。報告書の作成では、このコストのかかる情報の抽出作業を限られたリソースの中で実施する必要があるため、資料群全体からさらなる「選択」を行なうことで公開遺物の数を大幅に絞り込んでいるのが実状である。

ところが、この「抽出」や「選択」は、その裏を返せば特定の目的から外れた情報を捨象することである。したがって学界が製作技術の解明を主目的にしていた時代には、実測図から成る報告書はデータとして十分な役割を果たしていたと思われるが、時が経ち、新たに石材論という異なる視点が登場すると、同じデータがデータとして不十分なものに変化してしまうのである。こうした問題が生じる原因は、記録を行なう過程で、資料群が本来内包する情報を「質的」にも「量的」にも意図的に捨象してしまうプロセスそのものにあると考えた。そこで筆者はラングを起業する段階で、時代の変化に左右されず、多角的な視点に応えることのできる記録のあり方として図1を描く。筆者らはこれを「立体考古学」と呼んでいる。

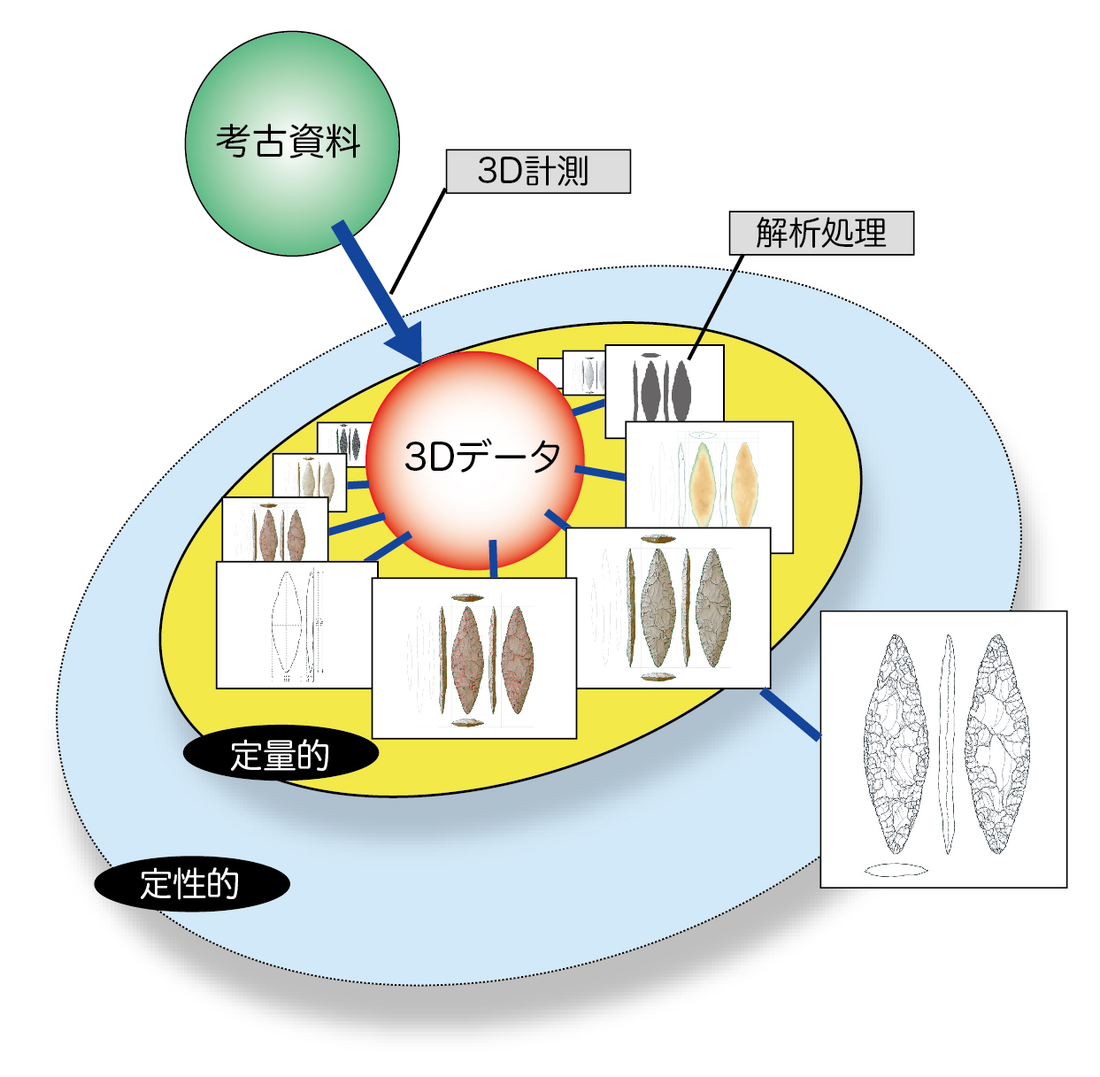

図1 立体考古学

まず考古資料から3Dデータを取得する。取得した3Dデータは解析処理によって様々な情報を引き出すことができる。この解析によって得られる情報、すなわち黄色で示した範囲は誰が何回やっても同じ結果をかえす定量的なデータの領域であり、この部分が記録保存の対象となる。さらにその外側の青で示した範囲は、定量データに個人の解釈を付加したり、想像を巡らすような利用の仕 方、いわば定性的な領域となる。

この定量的な範囲を「記録の作り手」が担い、定性的な範囲を「記録の使い手」が担うというように全体を明確に2分する。重要なポイントは、右下の「実測図」の配置である。実測図は実測者の主観に基づく定性的な情報であるため、その作成は「記録の使い手」側が担うという点である。これにより公開される情報は「質的捨象」の影響を受けない情報となる。同時に記録作業にかかるコストは大幅に削減され、公開資料の数を増やすことができる。こうして「量的捨象」の問題も解決できると考えた。

しかし当時、こうした理想的な記録と現実との間には大小様々な技術的課題が存在した。ラングではその課題をリストアップし、それらをひとつづつ解決する形で研究開発を進めてきた。

その主な課題のひとつは3Dデータの可視化の課題である。考古学者は遺物の形情報を読み取る際に、その形状を尾根や谷の構造線に変換して理解しようとするが、当時の一般的な3Dデータの表現技術の中には、そのニーズに応えるものが存在しなかった。そこでPEAKITという考古学に特化した3Dデータの可視化技術の開発を行なった。

もうひとつは3Dデータの計測方法の問題である。通常、遺跡調査において出土資料の大半を占めるのは大きさ数cm程度の小さな破片資料であるが、当時市販されていた3Dスキャナの中には、こうした対象物を自動で一括計測できるモデルは存在しなかった。そこでSOMAという考古遺物の計測に特化した3Dスキャナーの開発を行なった。以下にこれらの技術について解説する。

4. PEAKITの開発

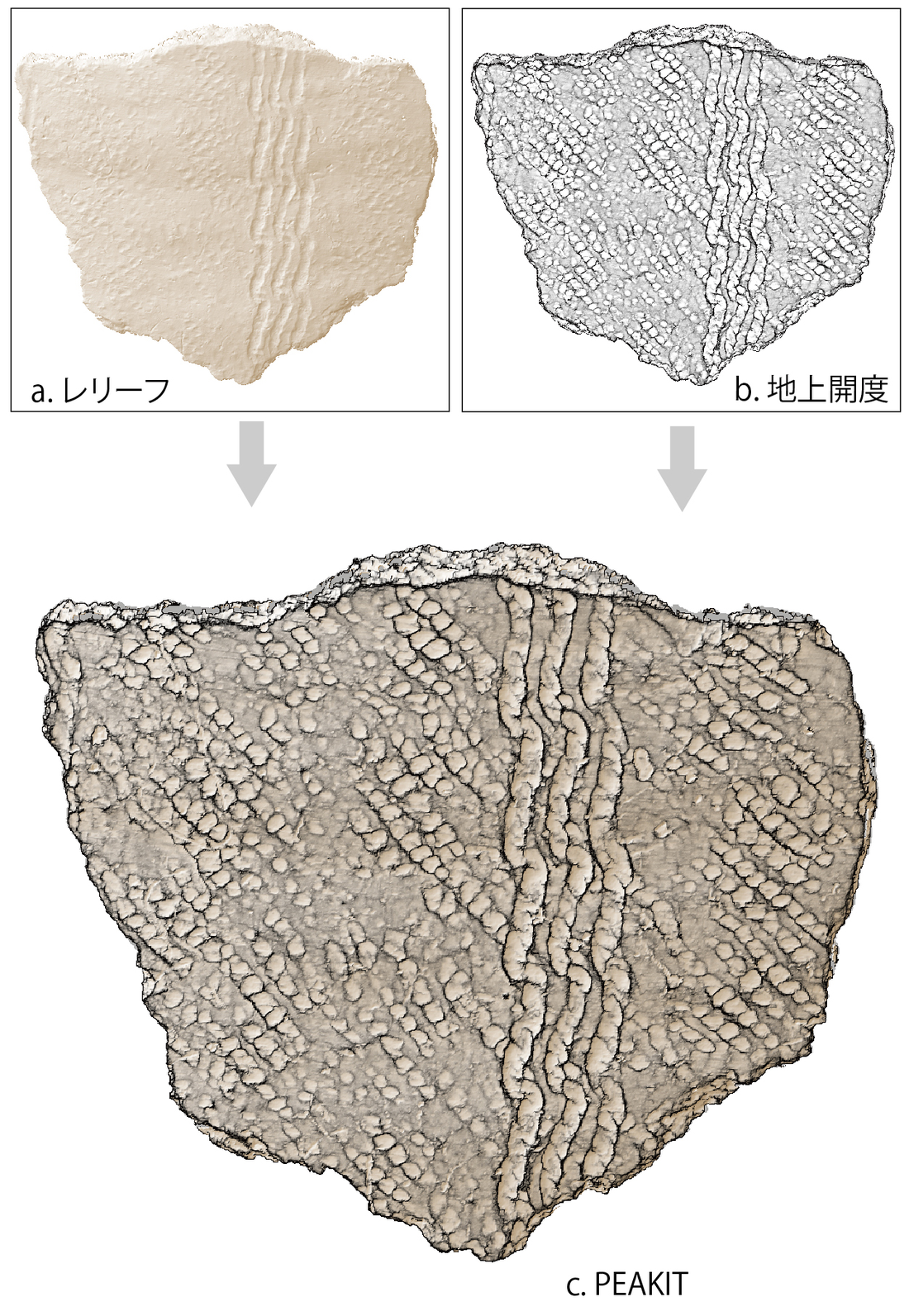

PEAKITとは、「開度」という概念をもとに開発した3Dデータの視覚化技術である。通常3Dデータの視覚表現は、物体の形状を直感的に表現するために物体の陰影付け、すなわちシェーディングによって得られる「レリーフ」とするのが一般的である。しかし、考古学者が対象を観察し判読を行なう場面では、レリーフ画像から判読される起伏よりも、さらに細かい局所的な起伏情報を手掛かりとすることが多い。そこで筆者らは、PEAKITという考古資料に特化した3Dデータの表現方法を考案した(Chiba, F 他2009、横山他 2017a)。

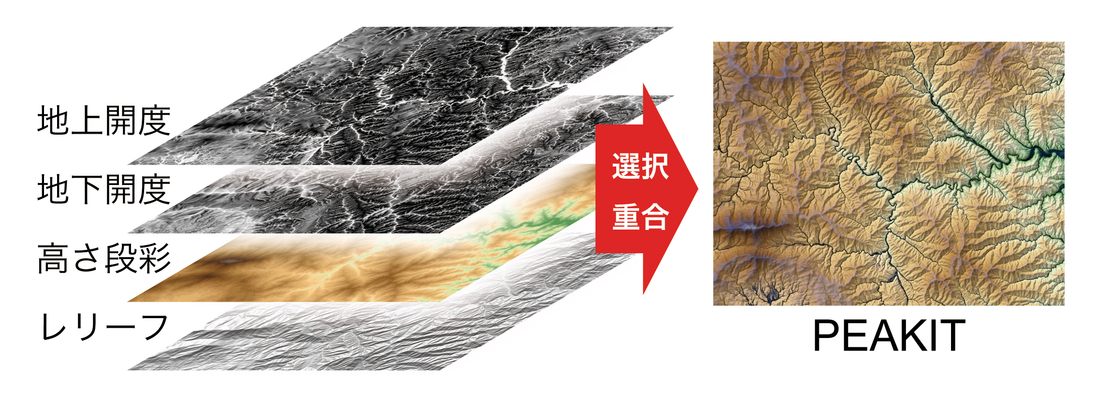

図2にPEAKITの概念を示す。PEAKITとは「開度」という演算処理によって得られた画像を基本とし、それにレリーフや距離段彩など、他の演算によって求められる複数の画像を選択的に重合表示する技術である。 図3に開度計算(探索距離L)の概念を示す。開度は着目地点から周辺地形の見晴らし度合いを数値化したものである(Yokoyama, R 2002 他)。 開度には「空中」の見晴らし度合いを数値化した地上開度と、「地中」の見晴らし度合いを数値化した地下開度がある。地上開度では数値の高い部分が尾根地形を表し、地下開度では数値の高い部分が谷地形を表す。

図2 PEAKITの概念

図3 開度の概念

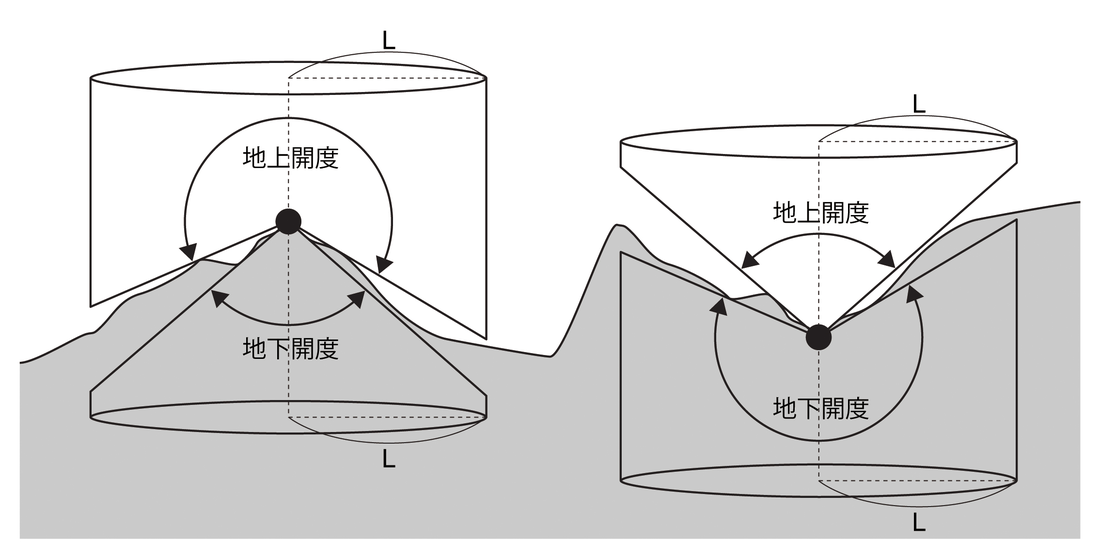

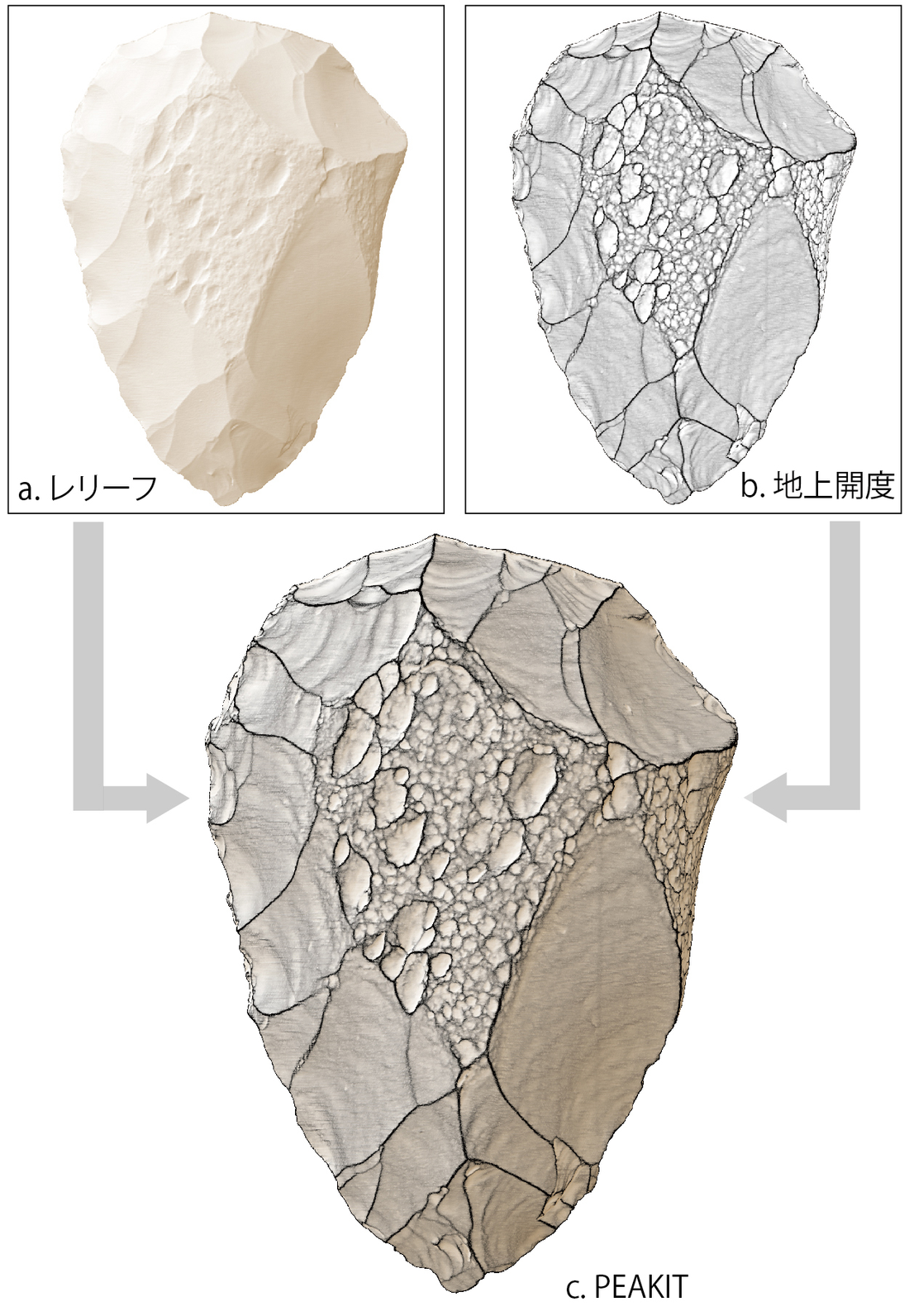

図4aは石器のレリーフ画像である。器体全体の形情報を、直感的に表現できる点がレリーフ画像の特長であるが、光源の位置によって得られる結果が変化するため、局所的な起伏を網羅的に抽出する目的には適していない。図4bは同じデータに対して、地上開度処理を適用した画像である。鋭利な起伏となる稜線、なだらかな起伏となるリング、自然面の凹凸の様子など、局所的な起伏を抽出できる点が開度処理の特長であり、これがレリーフ処理の欠点を補う視覚表現となる。図4cはレリーフと地上開度を重合表示したPEAKIT画像である。異なる2種類の画像がそれぞれの特長を相互に補完し、大局的な情報から局所的な情報までを、ひとつの画像として表現することができる。

図4 石器のPEAKIT

図5 土器のPEAKIT

また 図5aは縄文土器のレリーフ画像である。破片全体の屈曲、輪積の緩やかなアンジュレーションなど、大局的な形情報が陰影によって表現されている。図5bは同じデータに対して地上開度処理を適用した画像である。 地上開度は凹みの縁において高い値をとるため、 縄文の節や条を縁取りしたような画像となる。このように局所的な起伏を抽出できる点が開度処理の特長であり、これがレリーフ処理の欠点を補う視覚表現となる。図5cはレリーフと地上開度を重合表示したPEAKIT画像である。これにより縄文原体の種類、施文の単位や順序など、考古学的な情報の読み取りが可能になるのである。

5. SOMAの開発

このPEAKITの開発とほぼ同時期に進めていたのが、考古遺物の計測に照準を定めた3Dスキャナーの開発であった。90年代から主に工業分野で実用化されてきた3D計測システムは、そのほとんどがひとつの対象を多方向から計測し、得られたデータをソフトウェア上でマッチングさせるものであった。この方式は、資料一点あたりの計測に時間を要し、且つその作業には終始人が専従する必要がある。少数の大型資料を計測する場合はこれで十分であるが、通常、遺跡から出土する資料は大きさ数㎝程度の大量の石片や土器片からなり、それらを効率よく3D計測できる機器は当時の市販製品の中には存在しなかった。そこで筆者らは2001年から、こうした考古学の実状を考慮した3D計測機の開発に取り組みはじめ(※註1)、4種類の試作機の製作を経て、2008年にSOMAのプロトタイプを完成させた(村木他2014、横山他2017b)。

SOMAの構造を図6に示す。中心に資料台となるガラステーブルがあり、そのガラステーブルを上下から挟むように、コの字型のアームを設けている。アームの基部はXYロボットに取り付け、その先端部にはレーザー距離センサを上下それぞれ2台ずつ、ガラステーブルに対して傾けて取り付けている。ガラステーブルに設置した対象資料を斜めから計測することで、レーザーの死角を最小限に抑える構造となっている。

図6 SOMAの構造

動作は、センサがXY方向を移動し、4つのセンサがガラステーブルの上に並べた遺物を測距する。X方向のプロファイルを計ると、アームが指定のピッチでY方向へ移動し、次のX方向のプロファイル計測へと移行する。この動作を繰り返すことで、テーブル全体の3Dデータを取得する。テーブル寸法は1,050×550mmとしたが、これは1回の計測が約8時間で完了するように計算して求めた大きさである。朝に開始した計測が夕方に完了し、同日夕方に開始した計測が翌朝には完了するように、24時間で昼夜2サイクルの運用を想定した設計となっている。ただし、1回で計測できる対象資料の最大高は、ガラステーブルから65mmまでとなる。その高さを超えるものについては、取得できなかった部分のデータが取れるように遺物の姿勢を変えて2回目の補足計測を行なう。こうすることで最大高115mmまでの資料を計測することができる。

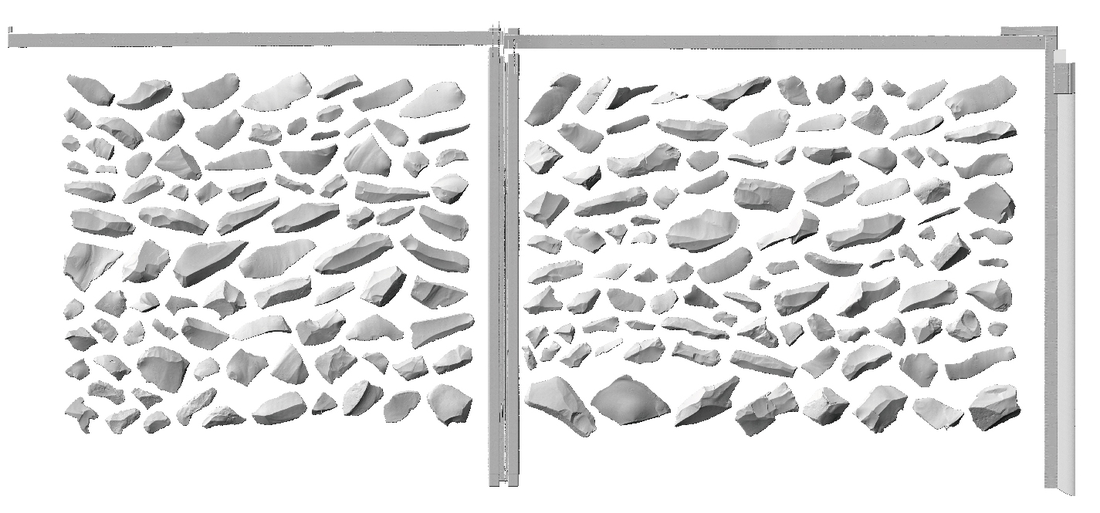

図7は、SOMAで約200点の石器を一度に計測した結果である。このように大量の遺物の3Dデータを自動で取得することで、遺物1点あたりの計測コストを大幅に抑えることが可能になった。

図7 SOMAの計測データ

6. 獲得したワークフローの意味

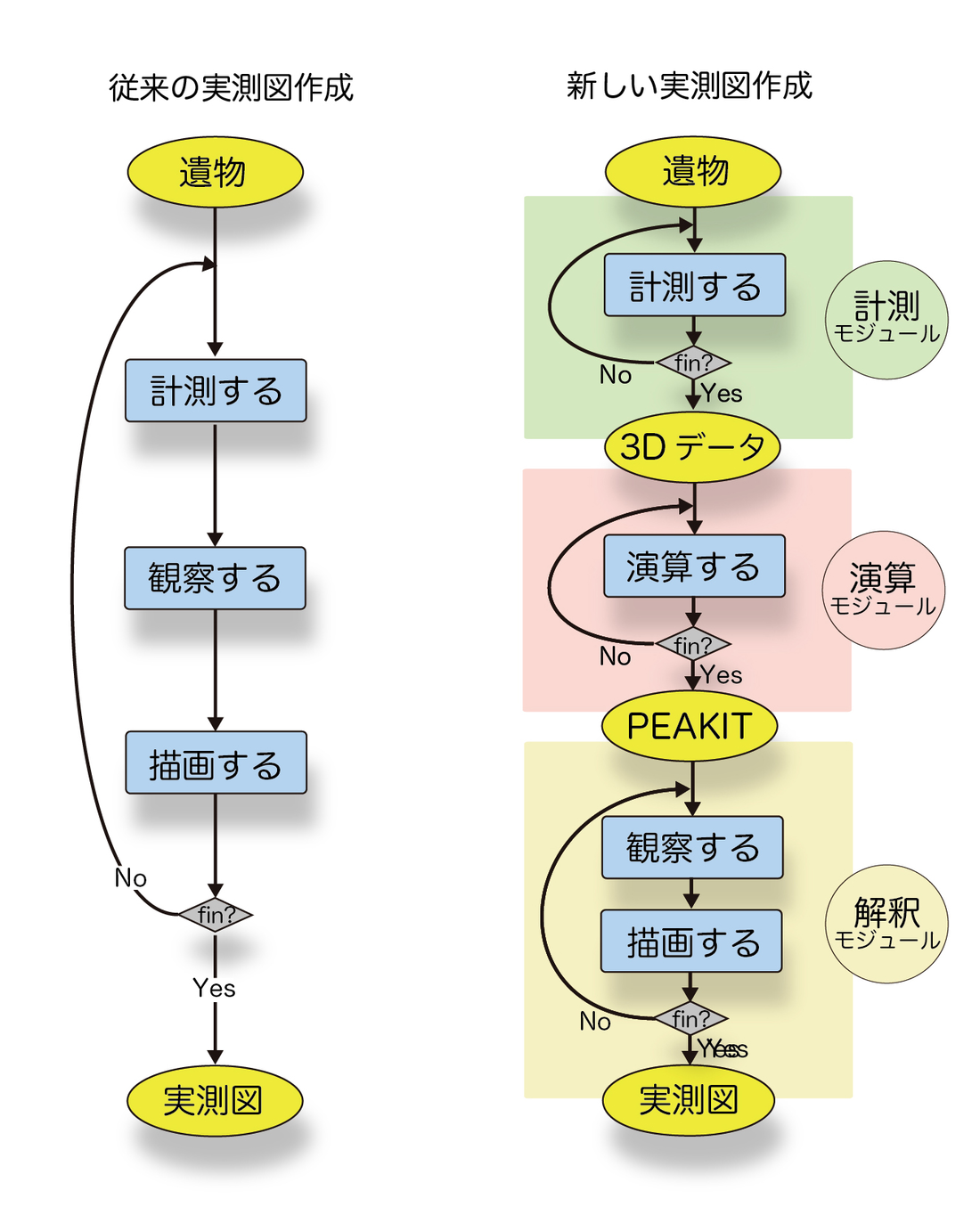

PEAKITとSOMAの開発により、社内における考古遺物の記録図化の作業は大きく変化した。図8は、石器の実測図作成において、新旧2つのワークフローを比較した図である(横山 2018)。右側が新たに獲得したワークフローで、その左側が従来のものである。

図8 ワークフロー比較

従来のワークフローでは、記録者はまず遺物表面に着目点を定め、その点をディバイダーや定規で計測し、紙面上に投影し測点をおとす。次に遺物を観察しながらその測点を線でつなぎ、実測図を作成する。ただし1度にまとめて多くの測点を落としてしまうと、線描段階でそれぞれの測点が何を意味する目印であったかが分からなくなってしまうため、測点は数点ずつ落とし、直ぐに遺物を観察しながら線を描く。したがって実測者は、「計測」「観察」「描画」という性格の異なる3種類の動作によって構成される単独のループを何百回と繰り返すことで実測図を完成させる必要がある。

一方、新しいワークフローは、まずSOMAのガラステーブルに遺物を並べて計測し、「3Dデータ」というアウトプットを生成する。これが次の「演算」のインプットになり、「PEAKIT」というアウトプットを生成する。さらにこれが次の「観察」「描画」のインプットになり「実測図」というアウトプットができる。各工程ごとに明確な入出力データが存在し、これにより一連の作業は「計測モジュール」「演算モジュール」「解釈モジュール」の3つの独立したモジュールに分割される。

各工程を独立させる利点は、それぞれのモジュールを多人数で分業できる点である。計測と演算のモジュールは「記録の作り手」が分担し、機械化、システム化により少人数で大量のデータ作成が可能となる。3D計測や画像処理のオペレーターの育成には長い期間を要しないため、記録の作成単価を低く抑えるだけでなく、人材不足や品質管理の問題も同時に解消される。

解釈モジュールは記録作業から切り離し「記録の使い手」側に移行することが可能になる。考古資料の記録は、日本流実測図文化圏内だけで通用する狭量なものであったり、記録された時代の知見に左右されるものであっては、広域に且つ遠い将来にわたってデータとしての役割を果たすことはできない。解釈モジュールを「記録の使い手」が担う形とすることで、定量的なデータを、世界中の誰もがその時々の最新の知見をもって利活用することができるようにり、本来の目的に適った記録保存が実現できると考えている。

7. 量的捨象の課題

ところで、ラングを起業してから約10年間は、考古学界の3D技術への関心は低調なものであった。しかしその後の10年間で状況は一変し、考古学と3D技術をテーマとしたシンポジウム、研究会が各所で開催されるなど、それがまるで考古学の中心のテーマであるかのように議論が盛り上がっている。筆者もこうした研究会にはできるだけ参加するように心がけてきたが、この10年間で行われてきた議論を振り返ると、特定の資料を計るために「どの計測システムを選ぶか、それを用いてどのように計測するか」というテーマが議論の中心であったと思う。先に述べた「質的捨象」の問題は、こうした議論によって解決していくと思われる。

では、ここから先の10年にむけて新たな課題を提起するとすれば、先に述べた「量的捨象」の課題、すなわち記録者が記録対象遺物を取捨選択することで資料群の本来の姿が歪められてしまう問題となるだろう。この「量的捨象」の課題は、わかり易く言えば「全国の地方自治体およびその外郭団体の調査員、それに民間団体が認定する埋文調査士を加えた総勢約7,000人が、全国で年間数百万点にのぼるであろう大量の出土遺物のデータを、どのように作成していくか」と換言できるだろう。

ところで、ラングにおけるPEAKIT画像作成の委託業務は、数十点から数百点単位で依頼を受ける場合が多い。業務を受注し資料を預かると、まず最初にSOMAで計測可能なサイズとそうでないものに分類する。その構成は点数にして前者が全体の90%以上、後者が10%未満の割合になるのが通常である。ラングでは、SOMAで対応可能な資料は全てSOMAにのせて計測し、SOMAで計測できないサイズの資料を集めてフォトグラメトリ(MetaShape)で対応するかたちで、受注した全ての資料の3Dデータ化を行なってきた。

SOMAは1点当たりの計測時間、計測コストを低く抑えられる一方、対象物の大きさは制限される。フォトグラメトリは1点当たりの計測コストはかかるが、対象物の大きさには制限がないというそれぞれ異なる特長があるため、資料群全点の3D計測を行なうには、ひとつの手法に固定せず複数の計測システムを組み合わせるのが合理的である。

ラングが業務の依頼を受けた場合、会社の所在する岩手県から車で資料を預かりに出向き、社内での作業が終わると、再び資料を運搬して返却するということを行なってきた。この資料運搬は、資料破損のリスクだけでなく、記録の本質とは無関係な無駄なコストをかけることになる。すでにラング社内では、SOMAやPEAKITによってデータを大量生産する技術を実装していたものの、北日本を拠点とするこの一組織で、小ロットの業務を車で数往復しながら完結させていくという業態では、年間数百万点の考古資料を計測することはとても現実的な目標とは言えなかった。

8. 2つの新しいサービスの開始

こうした状況を打開するために、2017年にPhotoPEAKITサービス、2019年にSOMAシステムの販売を開始した。

PhotoPEAKITサービス(以下PPサービス)とは、Metashapeによる3D計測をベースとしたPEAKIT作成サービスである。各地の調査者がフォトグラメトリ用の撮影を行い、ラングが所有する高速なワークステーション群(※註2)で3Dデータを作成し、PEAKIT画像を提供するサービスである(図9)。Metashapeで高精細なモデルを構築する場合、通常のパーソナルコンピューターでは、数時間から数日間という長い計算時間を要することがある。本サービスの提供は、こうした課題を解決しようとするものである。

図9 PPサービス概念図

このPPサービスの開始と同時に、フォトグラメトリ用の撮影経験がない依頼者でもレクチャーをうけることなく適切な計測ができるよう、多数のオリジナルCG動画を盛り込んだ「考古学のための土器撮影マニュアル」を作成しラング社のホームページで公開した。写真データの受け渡しはクラウド上で依頼者とラングがデータを共有する形で行われる。これにより同時並行的に作業を進めることが可能となり、大型資料の運搬を伴わないかたちで、全国にPEAKIT画像を提供できるようになった。

さらにPPサービスの開始から約2年後の2019年に、SOMAシステムの受注製造販売を開始した。SOMAは完成から約11年間、社内業務のみに使用していたため、LinuxコマンドをベースとしたGUIであったが、販売に向けて新たなGUIの設計やその操作マニュアルを整備し、誰でも直感的に計測を行えるように改良を施した。

それと同時に、各地のSOMAユーザーが取得したデータから、PEAKIT画像を作成し提供するサービスを開始した(図10)。他の一般的なスキャナで計測した3Dデータをもとに2次元の展開画像をつくる場合、現在のところCloudCompareなどのソフトウェアを駆使して複雑な工程を踏む必要があり、この作業がトータルの作業効率を下げてしまうことがある。

図10 SOMA販売概念図

そこで、SOMAには遺物の姿勢や断面取得位置を直感的に指定できるソフトウエアを付属させた。これは中心軸、垂直軸、水平軸など、基準となる軸を想定して遺物の姿勢を決めようとする考古学者の思考にあわせ、仮表示した6面展開画像に直接軸線を描きこみ、それをもとにデータを回転させる機能を持ったソフトである。これを使用することで、CloudCompareでは一点当たり十数分程度かかっていた多面展開図の仕様の指定が、十秒程度でできるようになる。さらに依頼者自身が遺物の姿勢を決めることで、ラングとの間に生じていた体裁の微調整にかかるコストを省くことも可能となった。

依頼者とラングとのデータの受け渡しはPPサービスと同様にクラウドを介して行なわれる。SOMAで計測し展開仕様を確定させたデータを共有フォルダにまとめてアップロードすれば、数日内に大量のPEAKIT画像を手にすることができるようになった。SOMAシステムは2023年11月現在、全国で6ヶ所(都道府県の財団法人2社、民間調査会社4社)に導入いただいており、資料運搬を伴わずに毎日大量のPEAKIT画像を依頼者へ提供している。

9. 計測モジュールの空間配置

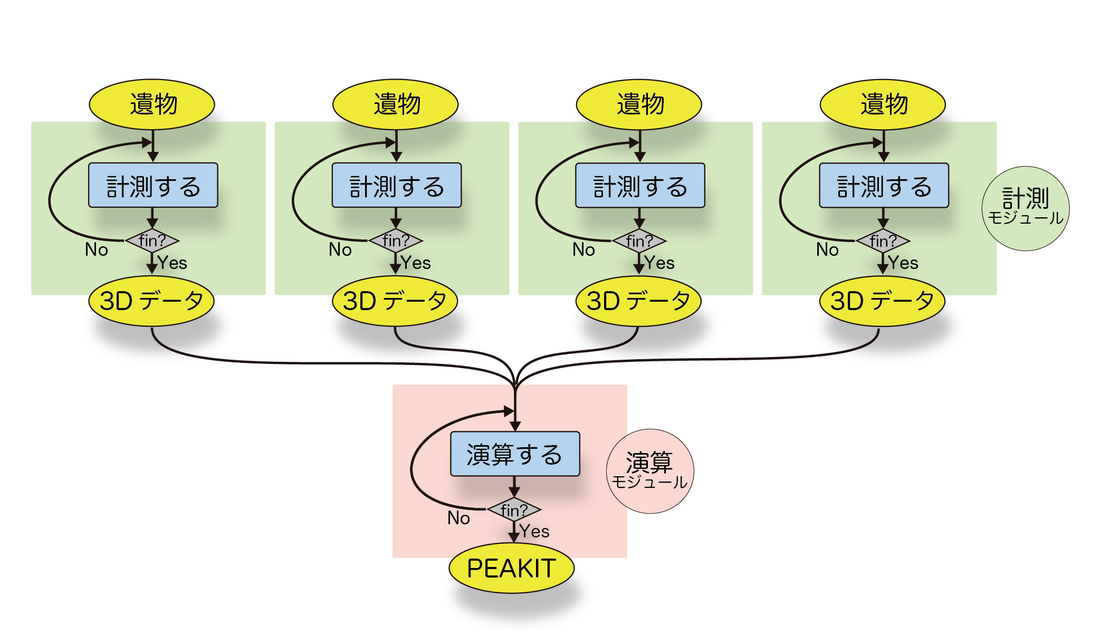

上述したPPサービス、SOMAシステムの販売という2つのサービスは、当然のことながら導入先における計測効率を向上させるためのものである。しかし、依頼者が計測した3Dデータを下絵にして線画を描く工程、すなわちコストをかけて情報を「捨象」する工程を省略することが出来ないならば、計測工程で獲得した高次元化、高効率化というアドバンテージは相殺されてしまう。こうした事態を極力回避するために、これらのサービスは依頼者とラングが常時連携しながらPEAKIT画像を量産するところまでをフォローするものとなっている。

この2つのサービス開始後のワークフローを書き下したものが図11である。この新しいサービスの開始は、これまでラングの社内で完結していたワークフローの「計測モジュール」を無限に増設できるように作り替え、各地の調査現場に配置したと言い表すこともできる。モジュール化された工程は、組織の枠を超えた協業体制の中での並列処理、分散処理を可能にする。各モジュールが適切な空間に配備され、それが円滑に運用されることで、あらゆる無意味なリスクやコストをカットすることができ、全体として最大の効果を生み出すことができるようになるのである。

図11 計測増設型ワークフロー

とはいえ、直ちに比較的大きな設備投資ができる組織は、大規模な調査事業を抱える都道府県の埋蔵文化財センターや、経営状態の良好な民間調査会社など、当面は限定的なものとなるであろう。しかし時間をかけて段階的にでも計測モジュールを増設していくことができれば、総勢7,000人が年間数百万点の3Dデータを作成するという一見突拍子もない目標も、十分に現実味を帯びたものとなる。こうして冒頭に述べた情報の「量的捨象」の課題は解決し、開かれたデータサイエンスとしての考古学の素地が形成されると考えている。

【註】

1) 2005年度 岩手銀行 リエゾン-I研究開発事業化育成資金(いわぎん特別奨励金)「石器実測図作成のための形状計測および特徴線図作成の受託事業」の助成をうけて最初の試作機を作成した。

2) 2018年度 中小企業庁 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金「PEAKIT技術の海外展開に向けた3D点群解析の高速化」の助成をうけて高速なワークステーション等の大型設備を整備した。

【引用文献】

Yokoyama, R., Shirasawa, M., & Pike, R. J. 2002 . Visualizing topography by openness: a new application of image processing to digital elevation models. Photogrammetric engineering and remote sensing, 68(3), 257-265.

Chiba, F., & Yokoyama, S. 2009. New Method to Generate Excavation Charts by Openness Operators. 22nd International Symposium CIPA 2009.

横山真・千葉史 2017a 「PEAKITによる考古遺物の視覚表現」『季刊考古学』140 : 26-29

横山真・千葉史・今野晃市・村木祐太 2017b「考古遺物のための三次元計測機開発」『季刊考古学』140 : 30-33

横山真 2018 「三次元技術を考古資料の記録に用いることの意義」『国史学』226 : 77-97